10月24日,第二十七届中国国际矿业大会上,青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委锡铁山铅锌矿成功入选第二批全国矿山生态修复典型案例。此前,果洛藏族自治州紫金矿业集团青海威斯特铜业有限责任公司德尔尼铜矿已跻身首批典型案例。两例标杆印证青海矿山生态修复成效获全国认可,更彰显“两山”理念在高原的深度实践,标志着青海矿山监管与生态修复构建起长效化机制。

党的二十大报告明确提出,必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。青海省自然资源厅深入贯彻习近平生态文明思想,紧扣“三个最大”省情定位,坚持生态保护优先,将绿色矿山建设作为推动矿产资源开发与生态环境保护协同共进的核心抓手。

从制度构建到技术攻坚,从试点探索到全域推进,青海逐步构建起全链条绿色矿业发展体系,致力于破解高原生态脆弱区矿业转型的世界性难题。在生态修复中统筹地质灾害治理、植被恢复与土地复垦,在资源开发中创新推行绿色勘查与智慧矿山建设,实现资源集约利用与生态功能提升的双赢,让“绿水青山就是金山银山”的理念在高原矿脉间落地生根。

实践之基:矿山修复的多元破局之路

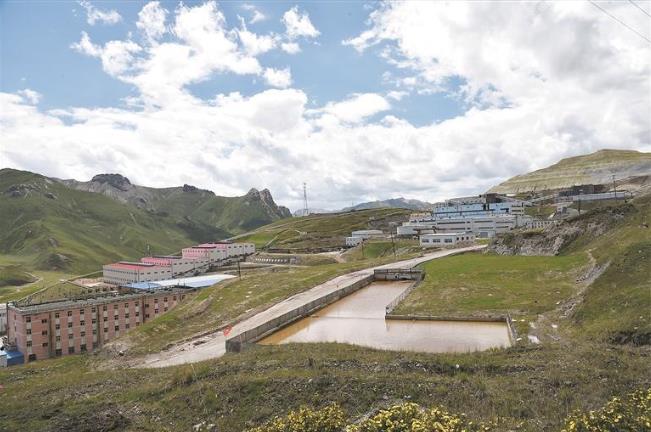

在果洛州玛沁县境内,海拔4000米至4600米的德尔尼铜矿曾面临严峻的生态挑战:高寒缺氧,年均气温仅-1.2℃,植物自然恢复周期漫长,采矿活动一度对原始植被和土壤结构造成扰动。

然而,紫金矿业青海威斯特铜业却用十余年坚守,让德尔尼铜矿从采矿扰动后的生态脆弱区,蜕变为高原绿色矿山样板。

德尔尼铜矿作为大型多金属矿床,2004年开工建设以来,采矿活动难免对周边生态造成影响——机械碾压破坏植被,废石堆放损毁土壤,高海拔下植物自然恢复周期长达数十年。更棘手的是,这里缺氧缺土、降雨集中且施工窗口期仅数月,传统修复技术难以奏效,如何在保护生态原貌的前提下实现矿业开发,成为一道难题。

高原生态修复,首要攻克的是“自然禁区”的生存难题。德尔尼铜矿年均降水量406.4毫米,施工期短,传统修复技术难以奏效。

对此,紫金矿业青海威斯特铜业因地制宜通过多种技术手段开展系统性修复——草皮移植,将原始草甸剥离后直接移植至裸露区域,快速复绿;覆土撒播与点播种植,在平坦区域覆土改良,在边坡区域采用可降解育苗袋固土防蚀;2021年引进并改良适用于高海拔的喷播技术,通过挂网、喷播、养护等九道流程,在排岩场、尾矿库等区域实现规模化修复。

2021年至2024年,累计完成喷播挂网96.31万平方米,土地复垦177.02万平方米,修复区域植被盖度显著提升,水土流失得到有效控制。

生态修复是一项系统工程。青海威斯特铜业从源头防控入手,将剥离表土全部回收用于修复,废石资源化用于筑路护坡,选矿废水循环利用,生活污水处理后用于绿化。在节能减排方面,企业实施“煤改电”工程,年节约用煤5000吨,减排二氧化碳121.13吨;采矿损失率、贫化率远低于设计标准,选铜回收率达81%-85%。

为确保修复成果可持续,企业组建自营生态修复队伍,设立专项资金账户,构建起“技术研发—工程施工—监测评估”的全流程机制,并联合青海大学、中国科学院西北高原生物研究所等机构开展技术攻关,推动高寒矿区边坡绿化喷播等技术落地应用。

德尔尼铜矿的修复实践不仅带来生态效益,更拓展出多元价值。截至目前,矿区累计完成生态修复面积200余公顷,植被恢复良好,野生动植物栖息地逐步恢复,物种多样性显著提升。累计捐赠超5900万元助力新牧区建设,解决4000余人次就业,绘就企地共建的和谐画卷;自投产以来实现工业总产值超112亿元,上缴税费近30亿元,为地方发展注入动能。

从冻土上播撒绿色种子到构建生态修复长效机制,德尔尼铜矿的实践,破解了高原矿山“开发与保护”的难题,为高寒矿区生态治理提供了可复制经验。

勘查之变:绿色转型的立体服务升级

在柴达木盆地的瀚海戈壁上,有一支坚守了70年的地勘铁军——青海省柴达木综合地质矿产勘查院(以下简称“柴综院”)。作为全国唯一的盐湖勘查专业队伍,书写了盐湖资源勘查的传奇,为国家资源安全筑牢了高原屏障。

从二十世纪五六十年代描绘柴达木盐湖资源轮廓,到八九十年代推动各大盐湖全面开发,再到新世纪突破深层卤水找矿瓶颈,历经四轮盐湖资源勘查,先后完成600多项地质找矿和科研成果,提交大型、特大型矿床30余处,绘就了柴达木“聚宝盆”的资源版图。

“如今,我们已探明10种盐湖矿产资源,其中钾盐、镁盐等储量居全国首位,累计提交盐类矿产资源储量达3865.17亿吨,潜在经济价值巨大。”柴综院副院长贾建团自豪地说。

面对传统勘查瓶颈与盐湖产业高质量发展需求,柴综院以“守正创新”破解难题,在深层卤水找矿领域实现历史性突破。

“依托潘彤工作室、省级重点实验室等平台,联合科研院所攻关钾锂深层卤水成矿机理,创新构建‘深藏卤水有效勘查方法组合’,成功发现第四纪砂砾孔隙、第三纪背斜构造裂隙—孔隙等3种盐湖矿床类型,开辟了盐湖资源‘第二找矿空间’。”贾建团说。

在阿尔金、赛什腾山前,深层卤水钾矿勘查取得重大突破,氯化钾资源量相当于“再造一个察尔汗”;在红三旱、西台等地,深层卤水锂矿潜在资源达大型以上规模,为世界级盐湖产业基地建设提供了关键接续资源。

技术创新的背后,是67项盐湖盐类样品检测团体标准的制定填补国内空白,是12项发明专利、41项实用新型专利的落地转化,是“智慧盐湖、透明盐湖”建设的稳步推进——9个重点盐湖矿山三维建模、动态监测系统的建成,让资源开发更精准、更高效。

深入贯彻“生态环境保护、科技创新引领、资源综合利用、矿区社区和谐”的绿色勘查新发展理念,柴综院统筹推进地质勘查工作,助力生态文明建设。

以前,柴达木盆地的矿产勘查还停留在“镐钎开路、挖槽探矿”的粗放阶段。那时,探槽开挖留下的沟壑、随意堆放的矿渣、四处散落的废弃物,生态问题日益凸显。近年来,柴综院投入绿色勘查专项经费,采用回填探槽、回填采坑、平整渣堆、修复机台、修复道路、恢复植被等工作手段,解决以往地勘工作中遗留问题;对当年施工的槽探、钻探等工程验收后及时回填,最大限度地减少了地质工作对环境的扰动和影响。

柴综院在地质勘查中严格执行绿色勘查制度与规范,从立项选区、设计编写到施工实施全过程落实环保要求,实现了生态环境高水平保护和地质勘查高质量发展协同推进。

时代变迁中,柴综院从单一找矿向“大地质、大服务”转型。在钾盐、锂盐矿产资源勘查中兼顾其他有益有用元素的综合勘查,积极投身世界级盐湖产业基地建设,在“增钾保供”“增储稳产”的征程上勇毅前行。

长效之道:制度护航的全域推进格局

在青藏高原的广袤天地间,守护“中华水塔”的生态使命与矿产资源开发的发展需求交织共生。青海构建起“规划引领、监管闭环、技术支撑、全域推进”的绿色矿山发展体系,让高原矿脉中的“绿色”从单点突破走向全域蔓延,走出了一条高原矿山生态修复的价值深耕之路。

矿山绿色发展,首在制度护航。青海省坚持规划引领,在矿产资源规划中对绿色矿山建设作出部署安排,将绿色矿山建设贯穿到矿山规划、设计、建设、运营和闭坑全过程,高标准建设绿色矿山。

省自然资源厅国土空间生态修复处靳迪介绍:“青海采取‘县级日常巡查、市(州)跟踪监管、省级重点督导’的模式,督促企业做好‘边开采、边修复’。县级自然资源部门紧盯方案的编制(修编)、基金计提、年度计划的执行等关键环节,加强日常监管;市(州)级自然资源部门对日常检查和上级督查、审计、巡视等发现问题进行跟踪监管,加快问题整改;省厅采取遥感监测、内业判定及随机外业核查的方式,对重点矿山、重大问题的整改进行督导核查,确保问题整改到位。”

为提高《矿山地质环境保护和土地复垦方案》的科学性、针对性和可操作性,省自然资源厅制定出台青海省国土空间生态修复专家库管理办法,建立专家库,严格按照《编制指南》技术要求,严把方案评审环节,为矿区生态修复的持续规范管理打下坚实基础。

2024年,省自然资源厅等9部门联合印发《关于全面建设绿色矿山推进矿产资源开发利用高质量发展的实施意见》,统一全省绿色矿山建设标准,从前期管理、升级改造、技术应用等方面提出具体举措。同时,制定绿色矿山建设任务台账,推动市县与矿山企业签订建设合同,明确建成时限及违约责任,倒逼建设进程提速增效。

一直以来,青海积极探索适用于高海拔、高寒地区的修复路径,更走出了特色创新之路。海西州“茶卡盐湖”入选国家级生态产品价值实现典型案例,大柴旦行委获评全国首批自然资源节约集约示范县,先进典型的示范效应持续释放,高寒黑土坡修复技术、高寒矿区地质环境治理关键技术等两项创新,被纳入国家国土空间生态修复技术名录……绿色矿山建设亮点纷呈。

这些成就,标志着青海矿山监管与修复机制已走向长效化、系统化,不仅取得显著的生态、社会和经济效益,也为青藏高原金属矿绿色开采与生态修复贡献了“青海智慧”。

“十四五”以来,青海全力推进历史遗留矿山生态修复,累计争取中央专项资金4.19亿元,实施修复项目135个,治理面积达6.56万亩。省国土整治与生态修复中心李东波说:“通过地质灾害治理、土地整治、植被恢复与工程管护等综合手段,全省共消除矿山地质灾害隐患377处,恢复草地、林地、耕地及裸地数千公顷。”

青海的矿山修复,不仅是技术的实践,更是价值的深耕。如今,青海修复区植被覆盖度平均超过40%,水土流失持续减少,土地沙化得到遏制。矿山与周边地貌景观更加和谐,扬尘与视觉污染显著降低,水源涵养、气候调节等生态功能稳步提升。

这份镌刻在三江源畔的绿色答卷,不仅是青海对“生态优先、绿色发展”理念的生动诠释,也为全国生态脆弱地区矿业转型提供了可复制、可推广的高原方案。随着绿色矿脉在高原不断延伸,青海以坚定实践回应着“两山”理念的时代命题——在这片高天厚土之上,绿水青山永远是最宝贵的财富,绿色发展永远是最坚实的路径。

(来源:青海日报)