立冬过后,地处黄河源头、平均海拔4000米的果洛藏族自治州达日县,暮色在不经意间悄然降临。当巴颜喀拉山麓披上金色的晚霞时,蜿蜒流淌的黄河也泛起了粼粼金光。黑夜来临前,达日县自然资源和林业草原局吉迈镇中心管护站站长周智带领队员结束了一天的草原巡护工作。

他们从草原的“索取者”变成“守护者”,形成“一人护绿,全家增收”的良性循环。周智身份的转变,是达日县探索县域经济高质量发展的一个缩影。这座高原小城,以思想破冰引领改革破局,以生态保护、歌舞传承、文旅融合协同发展为“三驾马车”发力点,走出一条极具特色的发展之路。

鸟瞰地处黄河源头的达日县,交通便利、文化繁荣、旅游兴旺,现代化气息扑面而来。

鸟瞰地处黄河源头的达日县,交通便利、文化繁荣、旅游兴旺,现代化气息扑面而来。生态经济:从“索取”到“反哺”,绿水青山成金山银山

“今年,我们在黑土滩、黑土坡生态修复治理项目投入的资金超过1亿元。”从达日县发展和改革局局长公保才昂的语调中,我们看到了当地在生态治理方面的坚强决心。

达日县地处三江源自然保护区,生态地位极其重要,但也极其脆弱。二十世纪八九十年代,因过度放牧、气候变化等多重因素的叠加,导致草原退化严重,黑土滩蔓延。

“那时候的草原像得了斑秃病一样,看着确实让人揪心……”达日县农牧水利和科技局副局长安全成回忆。

如何向生态要经济?转变始于一场深刻的生态革命。

2016年,达日县成为果洛草原率先推出“林草长制”治理示范地区之一,将全县草原划分为100多个网格,配备700多名生态管护员,通过建立四级管理体系和部门协作机制,强化草原生态保护与修复。

这一刻开始,生态修复的壮丽画卷便在徐徐展开。

不仅要优选乡土草种,还要多品种组合搭配;既要采取混播种草复绿综合技术措施,又要探索推广草种配方施肥技术。一套“组合拳”下来,许多严重退化的草原重新披上绿装,寸草不生的鼠荒地、黑土滩等治理成为优质的牧草地。就拿窝赛乡直却沟试点来说,退化的草原植被覆盖度大幅提升,牧草平均高度达30厘米。截至目前,达日县已经累计治理退化草原300多万亩。

“多年来,我们一直在持续推进生态治理工作。今年10月,由中央财政林业草原改革发展资金支持的8889万元,用于我县退化草原修复项目的工程刚刚完工,23.95万亩草原生态修复得以有效治理。”公保才昂的这番话中包含着自豪和自信。

公保才昂的自豪和自信,来自他常年基层工作的亲眼所见和切身体会。

生态修复不仅让草原重现生机,更催生了绿色产业。

在位于吉迈镇的达日道地中藏药材交易市场里,来自甘肃省的牛古白正在和前来送货的牧民商谈价格。他今年店里的销售额,已经超过50万元。

“今年,我们市场的农畜产品、中藏药材等交易额已经突破800万元。下一步,准备成立中藏药材协会,通过线上和线下销售双结合的模式,进一步促进经济的全面发展。”市场负责人阿依格得道出今后的发展思路。

生态畜牧业同样风生水起。在建设乡的生态牧场,牧民们改变传统散养方式,实行划区轮牧、科学养殖。达日县聚焦打造生态文明高地、建设产业“四地”总要求,瞄准畜牧业高质高效、农牧民增产增收,立足主导产业做大做强,农畜产品加工促进草畜产业循环发展的思路,初步构建起一个涵盖牲畜养殖、畜产品加工以及生产销售等环节的现代草畜产业发展新格局。

“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”达日县成功跻身全国草原畜牧业转型升级试点县之列。草原资源既是生态屏障,又是农牧民重要的生产生活资料。只有有效保护和合理利用,才能发挥生态和生产的双重功能。

近两年,达日县与东西部协作区域和上海奉贤区对口援建单位就消费帮扶事宜积极对接,江苏省高邮市、上海市奉贤区共计达成总价700多万元的牦牛肉订单。

过去,“守着金山银山过穷日子”是达日的真实写照。如今,“金山银山”有了全新的定义——那就是其无可替代的生态经济价值。

位于德昂乡康隆村的“吉嘞嘞”野生沙棘生产车间里,村党支部书记谢保(左)和村民正在机器前忙碌。

位于德昂乡康隆村的“吉嘞嘞”野生沙棘生产车间里,村党支部书记谢保(左)和村民正在机器前忙碌。演出经济:从“传承”到“振兴”,民间文化变真金白银

夜幕降临,达日县文化馆内灯火通明。一群年轻人在团长才索的指导下,系统地接受家乡非遗舞蹈“朵卓”的训练和排演。

这支取名为拉智觉热的舞蹈艺术团,2015年在当地政府部门的组织下成立。起初只有二十几名团员,他们都来自农牧民家庭,且多为贫困户、残疾户家庭成员。起初,只是在本地或各乡村演出,后来慢慢走出周边的县城,来到各州市为群众展示“朵卓”的艺术吸引力。

今年4月,由达日县与上海沪剧院携手打造的“江源共韵情满山海——沪剧经典折子戏与达日县歌舞融合演出”活动先后在上海沪剧院、九棵树(上海)未来艺术中心举办。两种语言、两种旋律的完美契合,不仅彰显了文化的多样性,更体现了铸牢中华民族共同体意识的深远意义。

这次演出,以文化价值为核心、以参与创新为路径、以市场开发为基底,把“原生的文化”炼成“现代的经济”,极大地激活了群众参与的主动性与积极性,实现文化价值与经济价值的螺旋式上升。从最早的义演到今天的商演,实现了文化创收反哺民生的良性闭环,实现从“文化资源”到“经济价值”的跨越式发展。

是的,达日县不仅有绝美的草原风景和淳朴的人文风情,还有许多古老珍贵的非遗瑰宝。民族歌舞不仅承载着文化的传承,更是推动乡村振兴的关键动力。

“每年我们都会邀请非物质文化遗产代表性传承人(传统舞蹈),在县文化馆和各乡镇文化活动室,集中开展民间舞蹈培训工作。考核合格后颁发《文化人才证书》,持证人员不仅可以参与商业演出获得收益,还能培养更多的乡村舞蹈人才,真的是一举两得啊。”达日县文体旅游广电局副局长巴才这番话语,道出了以文化传承创新带动经济社会转型发展的实质。

如今的达日县,“九乡一镇”都有大大小小的演出团队,持有证书的民间艺人有了“身份证”,演出报酬提高,积极性也高了。据不完全统计,每年各类演出团队创收近200万元。

基于这样的文化优势资源,近年来,以探索民间文化输出、加大技能培训力度为主旨的“达日歌舞者”劳务品牌建设成为当地的一张名片。全县以村为单位,落实“一村一技、一户一能、一人一策、一员一档”,助力群众转型为“现代化新牧民”。

2023年受益资金230万元,辐射带动480余人;

2024年受益资金300万元,辐射带动700余人;

2025年,持续拓宽牧民群众增收新渠道、挖掘增收新潜力、培育增收新动能……

将文化“流量”变发展“留量”,以文化“软实力”撬动发展新增量。在推动文化繁荣与产业发展相得益彰的道路上,达日县注重人文与经济的相互激荡、彼此生发,持续释放文化高质量发展新动能,推进文化与经济融合共生、协同共进。

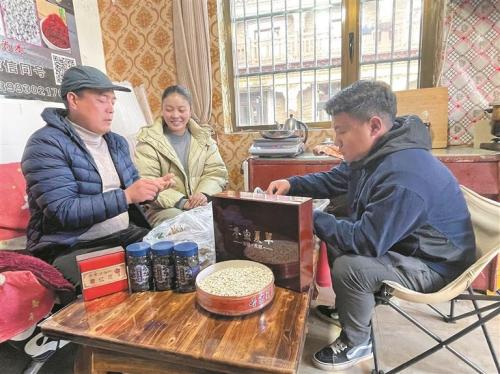

在达日道地中藏药材交易市场里,中藏药材经纪人牛古白(左)和前来送货的牧民商谈价格。祁万强 摄

在达日道地中藏药材交易市场里,中藏药材经纪人牛古白(左)和前来送货的牧民商谈价格。祁万强 摄文旅经济:从“单一”到“融合”,创新模式助翱翔之力

11月的达日,虽然早已经过了旅游旺季,但大街上悬挂着藏A、川B、甘A、陕C等外地牌照的自驾车辆依旧随处可见。在黄河岸边的林卡山景点,来自四川的游客陈贵福正用相机拍摄黄河晚霞的壮美景色。

“趁着雪季还未完全到来,我带着父母亲开车走建(建设乡)下(下红科乡)公路,很快就来到青海果洛的达日县。一家人来看看清澈的黄河,顺便感受一下草原文化的独特魅力和深厚底蕴,这一直都是我的梦想,今天终于实现了。”陈贵福高兴地说。

陈贵福口中的建下公路,是一条风景路,也是一条人文路。

“全长145公里的建下公路改建工程完成后,打通了青海和四川两省连接的又一个通道,对促进文旅经济的发展有着至关重要的作用。”达日县委宣传部副部长吉俊如介绍。

当地的牧民群众,对建下公路赋予了产业路、致富路、风景路的美誉。从这一系列称谓不难看出,这条路是串联黄河沿线自然景观、历史文化遗迹的重要纽带。

达日县是格萨尔文化的重要发祥地之一,坐拥黄河源头纯天然的自然景观和深厚的文化底蕴。然而过去,这里只是游客的“过境地”。

如何让游客慢下来、住下来?达日县使出了“连环计”。

达日县立足生态、文化、体育等特色资源禀赋,以“农体文旅商”深度融合为抓手,统筹推进差异化发展,通过丰富活动载体、打造特色品牌、深化产业协作,推动全域文旅经济焕发新活力。

“截至今年7月,接待游客量7.85万人次,同比增长1.46,实现旅游总收入6166.8万元。这是达日县通过充分挖掘本地资源优势,将畜牧业与文化、旅游产业有机结合,聚力打造特色旅游产品等结出的硕果。”达日县文体旅游广电局局长刚强说出了心里话。

查姆岭藏香,就是刚强所说的特色旅游品牌之一。刚刚参加完第八届中国国际进口博览会的班玛措,这些年来借助各类展销会,将独具民族特色的藏香不仅销往全国各地,还远销海外。这一特色文创产品每年都有40多万元的收入,大大增加了一家人的经济收入。

“我们凭借野生沙棘集中分布面积达16万亩的优势资源,将沙棘产业确立为促进经济增长的一个点,主要产品有传统古法沙棘膏、藏地沙棘果酱两大产品。通过参加各种旅游推介会,销售额正在逐年增长。”德昂乡党委书记刘生炳信心满满地说。

走进位于康隆村的包装车间,以“吉嘞嘞”为注册商标的沙棘产品整齐地摆放在一角。在生产车间里,村党支部书记谢保和村民正在机器前忙碌。一个个小小的沙棘果,已成为撬动乡村内生动力、拓宽农民增收渠道的“金钥匙”。

如今的达日县,借助果洛州文化旅游节、河湟文化大集、承办“青超联赛”达日主场赛事,以推动“体育+文旅”融合发展为引擎,让生态资源变成“金山银山”,让文化遗产焕发时代活力,通过“三驾马车”同向发力,拉动经济向着高质量发展之路前行。

记者手记:解锁高质量发展的密钥

行走在草原深处的吉迈镇街头,四川砂锅店、湖南湘菜馆、天津小笼包铺等随处可见,“偏远、封闭、落后”早已不是达日县的标签。

相对于发达地区,这里虽面临经济基础薄弱与资源禀赋单一的挑战,但所拥有的生态屏障地位与独特的文化底蕴,恰恰是解锁高质量发展的密钥。

生态是青海牧区最宝贵的资产,也是所有发展的前提。生态经济并非限制发展,而是更高层次的发展。摒弃传统的资源消耗型路径,转向以生态优先、文化引领、旅游驱动的协调发展模式,是实现县域经济高质量发展的必然选择。

文旅经济是生态与歌舞价值的最终实现场景和“放大器”。它不再是简单的观光,而是深度体验。通过推动生态经济、演出经济与文旅经济的深度融合与协调发展,这片土地才能够走出一条绿色、可持续的振兴新路。

采访中,在基层工作、生活多年的达日人,早已经把自己融入这片深情的土地,在多年的摸爬滚打中,他们立足实际、因地制宜,让这“三驾马车”并驾齐驱,最终实现生态保护、经济发展与文化繁荣的共赢局面。

(来源:青海日报)