捕鱼归来。

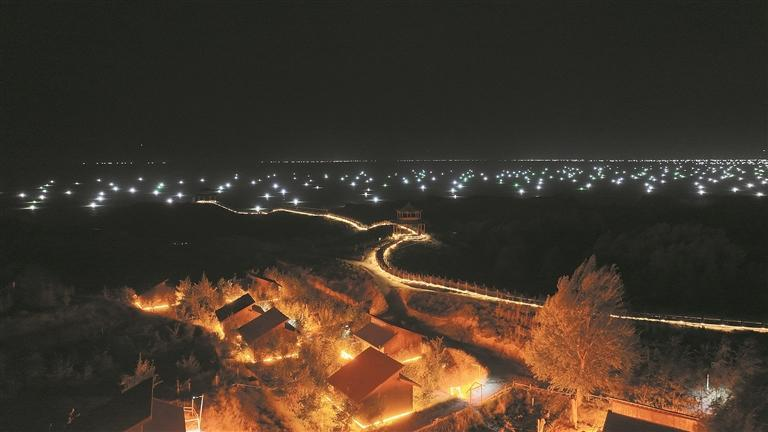

捕鱼归来。4时,龙羊峡库区水面上的渔火泛着点点光亮,就像是满天繁星,杨本的车灯亮起在寂静的村子里,照亮一条捕鱼路。

8时,一条条满载小银鱼(学名池沼公鱼)的渔船停靠在岸边,称重、记录、装车、晾晒,村子在一个个忙碌的身影里慢慢苏醒。

9时,许辛业骑着电动车到达村子里的阿克敦巴九曲里野奢度假酒店,在家门口开始了一天的工作。

……

这一幕幕场景,是海南藏族自治州共和县龙羊峡镇后菊花村清晨的日常。后菊花村是龙羊峡库区搬迁村。这里的“菊花”是藏语,意为沟沿或岸边。没搬迁之前,因为地处一道河沟后,因此叫后菊花村。

晚秋,我们前往后菊花村采访,途中因为道路弯弯曲曲,迟迟看不到村委会主任的身影,无奈我们通过视频电话联系。

“你们走错了,我们村的路是水泥路。”杨本仅凭脚下的路,就知道我们走错了。

到达后菊花村,果然如杨本所说,虽然是乡村小道,但水泥路直通家家户户的门前。整洁的村道两旁鲜花零星开着,屋舍虽不同,但统一的灰白色外墙又格外地和谐。一座玻璃暖房内,刚移植三个月的樱桃树正在努力扎根,适应这片新环境。

杨本告诉记者,从2009年开始,通过政府补贴,家家户户开始改造原来的土坯房,村子的面貌逐渐发生了翻天覆地的变化。

“通过国家政策补助和个人努力,村里小洋楼也很多。2021年,全村做了房子的外保温,舒适度比以前好太多了。”杨本说,村子正在尝试发展特色种植业,增加大家的收入。

1986年,因为龙羊峡库区蓄水,村子面临被淹的风险,后菊花村搬迁到龙羊峡库区黄河边。从背靠河沟到现在面朝龙羊峡宽阔的湖面,这个已经发展近40年的小村落,当初因为黄河而搬迁,如今又依靠黄河发展得有模有样。

村子深处靠近黄河边的地方,一片果林里十几间装修一新的小木屋给这里增添了几许温馨。木屋旁百米木栈道直通黄河边。这里就是许辛业工作的地方,也是当地政府依托独特的自然风光打造的“九曲里”露营基地乡村旅游品牌所在地。

“夏天这里非常热闹,房间基本都是满订。”许辛业已经在这里干了三年,这份家门口的工作让她很满意。

帐篷营地22处、大型集营基地2处、婚庆基地2处、木屋12处,这个集湖面观光、露营野餐、徒步休闲、农事体验于一体的乡村旅游示范点,不仅让更多人发现了这处掩藏在黄河边的休闲好去处,也让像许辛业一样在村子里的人有了家门口挣钱的机会。

景区负责人张庆喜说,去年村子里的路全部硬化,给乡村旅游发展奠定了基础。站在木栈道上,一边是住宿区,一边是露营区,木栈道的尽头专门设置了打卡点,游客还能在黄河边荡着秋千尽情感受黄河风光。

晚上7时,龙羊峡湖面上的渔灯渐渐点亮,让静谧的夜晚有了浪漫气息。龙羊渔灯不仅成了龙羊峡上一道独特的风景线,也是黄河两岸村民的营生。

龙羊峡蓄水之后成了一个天然的养殖场,养殖、捕捞渐渐在这里形成产业。后菊花村的村民靠水吃水,做起了渔民。

“这个渔灯下是一个个渔网,因为小银鱼喜光,有了灯之后就能吸引它们过来。”杨本介绍,2000年左右村子里有想法的人开始捕鱼,慢慢也带动了更多的人。

“刚开始有20来户,现在有70多户,每年8月20日开始,3个月的捕捞期,每天都有专门收购的人等在村子里,晾晒完后发往湖南等地。”杨本说,因为要考虑生态平衡,以前每斤鱼还要征收一笔费用,用来投放育苗,现在专门有公司来投放,减轻了老百姓的负担。

入夜,在湖面上成片的渔灯和景区灯光的映射下,后菊花村换上了另外的面貌,吸引游人前来。

等到春暖花开的季节,村子里种植的92公顷杏树、碧桃、海棠树等竞相开花,装点着黄河臂弯里这个小村落奋斗出的幸福路。

(来源:青海日报)