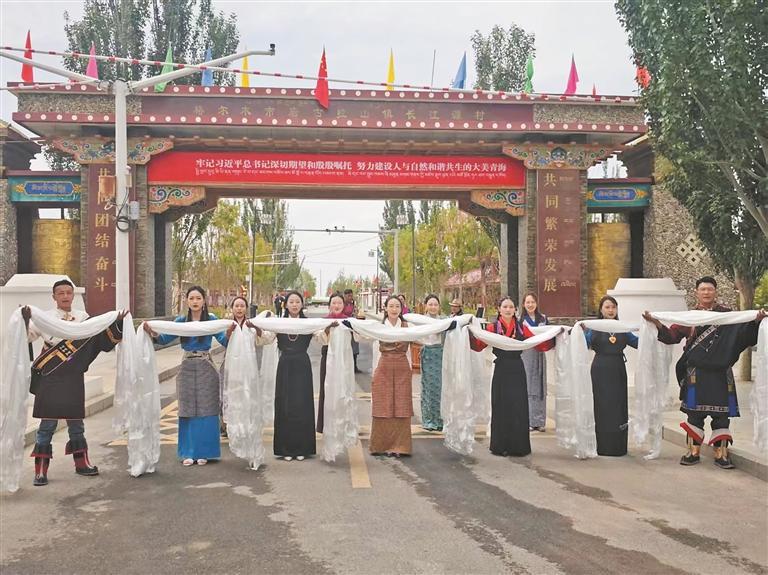

长江源村欢迎您。长江源村驻村第一书记梁亮供图

“设备我盘算了一下,还有剩余,剩下的钱,我们可以考虑购置实验设备……”

“整个仓库啊,电路、水电都得改造。”

“改造多久啊?”

“大概一个月。”

深秋,细雨如丝,飘洒在海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇长江源村的柏油路上,雨水顺着红屋顶流淌,在藏式民居的洁白外墙上勾勒出细密水线。

驻村第一书记梁亮与村民扎西才仁边走边谈。他们的讨论聚焦于村集体企业——格尔木智曲农牧产品开发有限公司仓库的改造计划。这场雨中商议,关乎即将到来的牛羊出栏季——如何利用改造后的仓储设施,高效收购、加工牧民散养的优质唐古拉牦牛和藏羊,让高原臻品走出青海,增值富民。

言犹在耳,行动已见成效。“十一”期间,首批精分割的唐古拉牦牛肉、藏羊肉,还带着高原的醇香,便已借助智曲公司的新平台,通过线上线下多元渠道,跃上天南海北的餐桌。这些享有国家农产品地理标志认证的优质产品,正从源头直达舌尖。

截至10月初,智曲公司已收购加工唐古拉牦牛128头、唐古拉藏羊485只。这些实实在在的数字,是“党支部+合作社+牧户”产业链活力澎湃的证明。

梁亮作为格尔木市发展和改革委员会选派的驻村第一书记,那湖南口音的普通话已深深融入这片高原藏族村庄。从最初靠手势辅助比划沟通,到如今能用零星藏语与村民亲切交谈,他的融入早已超越语言层面,深入到长江源村的生活肌理。

时光回溯至2004年,为响应三江源生态保护政策,128户牧民从海拔4700米的唐古拉山沱沱河地区,搬迁至格尔木市南郊这片定居点。扎西才仁清晰记得初来时的陌生:“在牧区,每家住得分散,突然成了邻居,相互都不认识。”如今,笔直的道路两旁,藏餐吧、商店、农贸市场依次排开,一派繁荣景象。

生活的甘甜,浸润在日常点滴里。扎西才仁脸上洋溢着满足,全家5口不仅享受草原补贴,孩子们也从村民族学校到市民族中学,教育路径畅通。“政策这么好,孩子上大学我都不愁。”他端起醇香的酥油茶补充道:“看病有卫生院,去年村委会还给大家买了‘青海健康保’。”坚实的物质基础,筑牢了村民幸福生活的根基。

而让这份幸福生根发芽的,正是深深融入日常的民族团结力量。走进智曲公司生产车间,繁忙景象映入眼帘。工人身穿齐髋竖领白衣,头戴蓝纹网帽,面戴口罩,双手动作精准麻利。

整扇的牛羊肉在他们手中被娴熟分解,前腿、后腿……部位清晰。优质肉品经过真空包装、速冻装箱等多道工序,即将发往各地。

“我们已构建起从货源、加工到销售的完整产业链。”梁亮介绍说:“这既壮大了村集体经济,更带动了区域农牧民增收。”

“现在邻里关系特别亲近。”扎西才仁谈及此,欣慰之情溢于言表:“谁家有困难,在微信群里说一声,大家立刻响应。”

他兴致勃勃地回忆起去年村里首届美食节的盛况:“有朋友打电话问我,下班没?快来村里,手抓羊肉、糌粑、酥油茶、青稞酒、奶酪、曲拉……这些藏族美食免费吃个饱。”如今,美食节、国际劳动妇女节、五一国际劳动节文艺汇演已成为固定节目,让心贴得更近。

这份深厚情感的背后,是党建引领下无微不至的关怀。村党支部持续推动民族团结进步创建与基层党建深度融合,村“两委”联合驻村工作队组建“双语”宣讲队,常年活跃在广场、茶馆等村民聚集地,用藏汉双语将党的政策转化为“家常话”。

2023年7月,一位藏族残疾村民不慎摔倒,梁亮带领的党员服务队第一时间护送就医,并轮流陪护,直至其生活重归安稳。

生态保护,是长江源村与生俱来的使命。村党支部牵头组织“岗坚梅朵”环保志愿者服务队,带领230名生态管护员,常态化守护着501万亩(1亩约合0.0667公顷)禁牧草场。从“靠山吃山”到端牢“生态饭碗”,村民们用实际行动守护着三江源头的绿水青山。

临近中午,阳光洒在村广场迎风飘扬的五星红旗上,也照亮了旁边醒目的藏汉双语“铸牢中华民族共同体意识”标语。同一片阳光下,广场另一侧的红色便民服务横幅也清晰可见。

红屋顶下,紧密相拥的各族群众,让“石榴籽”的比喻落地生根,次第绽放。从雪山到城市,从游牧到定居,他们用勤劳的双手,在这片团结的沃土上织就幸福的画卷。梁亮手机壳上的“广阔天地,大有可为”,既是他的心声,也是这片土地上干群同心、携手奋进的生动写照。

(来源:青海日报)