青海新闻网·江源新闻客户端讯 10月16日,在西宁市城北区小桥大街街道建设巷33号院,74岁的宋文清脚步轻快地穿梭在楼栋间。随着目光扫过整齐停放的车辆、一尘不染的院落,他脸上的皱纹里都漾着笑意:“你看现在这院子,多利索。两年前,可不是这样。”

他指着不远处的停车位,打开话匣子,“以前车随便停,花园里、楼道口全是车,邻里因为抢车位吵嘴是常事儿。”

转机出现在2023年,在街道和社区的共同努力下,宋文清和7位退休老党员、热心居民自发组建“车辆自管小组”。

自管组成立后的第一周,就挨家挨户征求意见,最终定下“分类施策、公平公正”的停车规则。“钱收上来,一分都没乱花,全用在院子里了。”宋文清翻出账本,上面记得清清楚楚:用停车费将原来7个老旧摄像头换成16个,实现全院监控无死角。“以前丢个东西、车辆剐蹭,找不着头绪,现在有了摄像头,投诉量少了很多。”

更让居民暖心的是,自管组把结余的费用变成“民生福祉”。去年年底,给每户送了一箱牛奶,今年6月又送了一桶菜籽油,“拿到福利的时候,邻居们都说,这自管组真是为大家办实事!”

今年6月,院子里又添了个“睦融邻里议事厅”。“以前有矛盾,要么闷在心里,要么吵得面红耳赤,现在有了议事厅,大家坐下来好好说。”宋文清回忆,上个月有两户居民因为车位相邻、开门碰到对方车辆起了争执,双方在议事厅坐下来,你一言我一语,自管组在一旁调解,最后不仅和解了,还约定以后停车时多留些空间。“现在院子里氛围特别好,谁家有事儿搭把手,再也没有以前的别扭劲儿了。”

看着辖区里的变化,“建南巷·幸福里”里长余春宁满是感慨:“我们社区大多是老旧小区,两年前,环境差、矛盾多,居民意见大。现在,三分之一的小区实现自管,不仅停车有序了,楼道干净了,邻里关系也和睦了。”

在小桥大街街道,这样的幸福蝶变正通过“幸福里”的建设不断延伸。

“出门几分钟,能买菜、能看病、能锻炼,太方便了!”家住景岳公寓的李奶奶,每天都会去养老幸福食堂吃午餐,“食堂饭菜软和,适合老年人,吃完还能去旁边公园遛弯,日子过得舒坦!”

“景岳·幸福里”是小桥大街街道打造的36个“幸福里”之一。这里,聚集有1所幼儿园、4家医疗机构、3处健身区域,还有14家便民商业体。“我和老伴儿有个头疼脑热的,附近就能买药,真是太方便了。”李奶奶笑着说,“这‘幸福圈’,真是圈住了我们的好日子!”

“幸福里”的温暖,同样传递给了特殊群体。建设巷20号院内,在刚装修完工的“安享智邻家”便民服务站里,工作人员正手把手教王奶奶用手机预约服务。“跑了好几家中介都没合适的。”王奶奶说,“现在来这儿,工作人员帮我在小程序上登记,还推荐了‘共享保姆’,有人上门做饭、打扫卫生,花费比找中介省不少,省心又划算。”

青海领洁集团董事长陶纯洁介绍,“安享智邻家”整合家政、共享保姆、育婴等七大功能,通过小程序把线下服务“搬”到线上,居民能预约、支付、评价,实现“线上一键下单,线下上门服务”的闭环,大家在家门口就能享受到优质又实惠的服务。

58岁的郑阿姨就是受益者,她做饭手艺好,之前找工作总因年龄被拒。她感慨:“在服务中心登记后,成了‘共享保姆’,给3户老人做饭,月薪比以前多了,还能照顾家里,太满意了!”

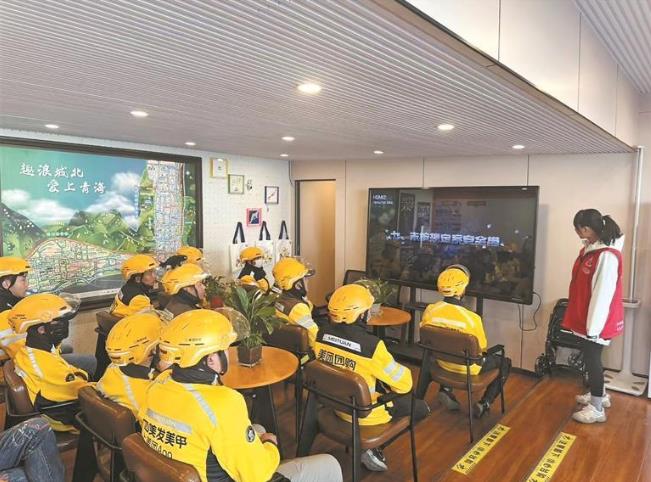

老旧小区焕新颜,新兴领域也涌动“红色温度”。随着豹街文旅街区的火爆,外卖骑手、快递员等新就业群体不断聚集。“平时跑单忙,根本没时间做体检,没想到党支部还记着我们!”女性骑手小张提起免费“两癌”筛查,满是感动。

今年3月,豹街文旅街区党支部通过“幸福专员”收集需求时,听到两名女性骑手想要健康关怀,立刻对接城北区中医院,组织了专场筛查。

党支部还成立“豹街夏都红骑手志愿服务队”,21名骑手化身“移动探头”。今年3月,骑手小王送餐时发现灯箱电线裸露,立刻拍照反馈,“感觉自己不再是‘匆匆过客’,而是街区的‘主人翁’。”

“‘十四五’这五年,我们始终抱着‘群众需要什么,我们就做什么’的初心,从老旧小区自管破题,到‘幸福里’织网,再到凝聚新就业群体共建,每一步都朝着‘让幸福在家门口升级’的目标走。”小桥大街街道党工委副书记周毛吉说,未来,街道还会继续深耕基层治理,让更多居民感受到“住在小桥、乐在小桥”的幸福。

(来源:青海日报)