游人认真参观。

游人认真参观。8月19日,位于青海省海北藏族自治州海晏县西海镇的青海原子城纪念馆内人头攒动。

走进展馆,迎面而来的“巍巍丰碑”四个大字,让震撼直抵心灵。两侧展板上,于敏、王淦昌、邓稼先等“两弹元勋”熟悉的脸庞依次映入眼帘,诉说着那段激情燃烧的岁月。

20世纪50年代,面对当时严峻的国际形势,党中央果断作出独立自主研制“两弹一星”的战略决策。1958年,党中央决定在青海省境内的金银滩草原,秘密建设我国第一个核武器研制试验和生产基地。

“半个多世纪前,数万名科研人员、技术工人、解放军指战员从五湖四海奔赴至金银滩,隐姓埋名,艰苦奋斗,克服重重困难,开启了我国核武器研制的传奇之路,造就了不朽的精神丰碑。”讲解员低沉有力的声音在展厅中回荡,将那段隐姓埋名、攻坚克难的往事娓娓道来。

展厅内,东风二甲导弹弹体的金属外壳上,斑驳痕迹仿佛还凝结着当年发射试验时的震撼回响;我国第一颗原子弹铀球加工专用车床上细密划痕,似乎还留存着当年科研人员俯身操作的温度;高速转镜扫描相机的镜头早已蒙尘,却精准记录下蘑菇云腾空而起的瞬间……一个个闪亮的名字、一张张珍贵的照片、一处处动人的场景,无声地诉说着科研工作者“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的赤诚之心。

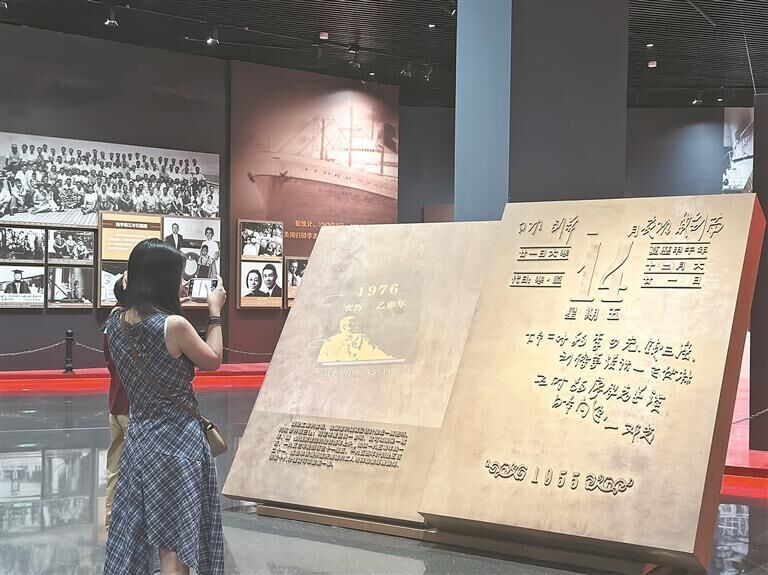

游人拍照记录。

游人拍照记录。参观者或驻足于泛黄的档案前,凝视着那些记录着艰苦岁月的字迹;或在陈旧的实验仪器旁久久伫立,试图触摸当年科研工作者指尖的温度……从东北来的退伍老兵李建国,带着7岁的孙子一路仔细参观了前厅、东方巨响、巍巍丰碑、历史抉择、激情岁月、勇攀高峰、伟大成就、筑梦复兴8个展厅。在“激情岁月”展厅,看到李觉将军当年居住的帐篷复原场景,听着讲解员讲述那段艰苦岁月的细节,李建国的眼眶不禁红了:“当年我在部队时就常听老兵说起这里的故事,却没想到条件会苦到这个地步,他们真是把命都豁出去了啊!”

时间回到1958年8月,时任第二机械工业部九局局长、核武器研究院院长的中华人民共和国开国少将李觉将军,带领一支20多人的队伍、3顶帐篷、4辆解放牌卡车、4辆苏制越野吉普车,先行进入金银滩草原,负责勘察设计,完成最初的水源和地质勘测任务。他们以3顶帐篷起家,发扬一不怕苦、二不怕死的精神,顶着风雪安营扎寨,建起了草原“干打垒”、地下窝棚和半地下宿舍。当基地第一批新房建成后,李觉将军下了一道振奋人心的命令:“把新建的房子让给为明年核试验工作的工人和科技人员,干部一律住帐篷。”他也带头住在帐篷里。

住帐篷,睡行军床,用木箱子办公,喝融化的雪水……当时,无论是将军还是士兵,不论职位高低,都在如此艰苦的环境中办公。他们几十年如一日扎根高原,盖厂房、修铁路、筑公路,默默奉献自己的青春年华。

后来,李觉将军在自己的回忆录中描述:“基地选定在海拔3000多米的高原牧区。这里气压低、氧气少,水烧不到沸点,饭煮不到全熟,一年有八九个月要穿棉袄。尽管90%的人都出现高原缺氧、高原水肿等病症,但广大技术人员依旧坚持在风雪交加的野外工作。”

李觉将军居住的帐篷复原场景。王晶 摄

李觉将军居住的帐篷复原场景。王晶 摄看到爷爷眼眶泛红,一旁的小孙子仰着小脸好奇地追问:“爷爷,他们为啥要跑到这么远的地方搞试验呀?”李建国轻轻摸了摸孙子的头,声音带着一丝哽咽:“因为他们想让咱们国家能挺直腰杆,再也不受别人欺负。”

1964年10月16日,巨大的蘑菇云在新疆罗布泊荒漠腾空而起,我国第一颗原子弹爆炸成功。1967年6月17日,我国第一颗氢弹在西部地区上空爆炸成功。

从此,中华民族挺起了脊梁!

如今,金银滩的风早已吹散了当年的保密印记,帐篷与“干打垒”的痕迹也渐渐融进草原的肌理,但那片土地上凝结的“两弹一星”精神,却早已化作中华民族的精神密码,在一代代人心中生根发芽。

“原子城纪念馆通过科技赋能、多维叙事和沉浸体验,构建起‘沉浸体验+分层教育+全域传播’的红色研学新模式,实现红色教育从单向灌输向多维互动的转型,为新时代爱国主义教育提供了高原样板。”青海原子城纪念馆副馆长杜文林说。从核武器研发基地到爱国主义教育阵地,这里不仅延续着红色精神的薪火,更承载着强国梦想的接力。

岁月流逝,精神不朽。展墙上,“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神字样在灯光下熠熠生辉,它如旗帜、似号角,在新时代继续引领人们冲破险阻、不畏劳苦,向着民族复兴的征程奋力攀登。

(来源:青海日报)