当高原的第一缕晨光洒向昆仑山脉,在广袤无垠的柴达木盆地,来自浙江援青的“第一”种子正破土而出,在戈壁深处绽放希望。

十五载春秋,从第一个对口工业园区的机械轰鸣,到第一个国家大学科技园的智慧星火;从目前全球最大的光热发电项目引进落地,到直航航线划破云层的银色轨迹……这些创新的“第一”如同高原上的格桑花,赋予青海省海西蒙古族藏族自治州高质量发展的不竭动力。

十五载耕耘,从急诊急救5G-AR系统打通的数字化生命线,到职业技术教育异地班的琅琅书声;从海西牛羊肉端上亚运餐桌,到奥运冠军在高原大地传递昂扬向上的精神……这些温暖的“第一”已然超越空间和时间,成为民族团结的生动注脚。

钱塘潮涌润戈壁,西子柔情暖昆仑。从东海之滨到雪域之巅,不远千里的援青之路,是用制度创新的笔墨书写的赞歌,更是用民生改善铺就的长卷。在这幅跨越山海的画卷里,每个“第一”都见证着“浙青一家亲”的动人故事。

民生为本,点滴浸润温暖高原

6月18日,青海省海西州格尔木市唐古拉山镇卫生院内,心电监护仪的警报声划破寒风。货车司机张强血氧骤降至15%,命悬一线。“快用浙江氧舱!”一小时后,张强苏醒,他喃喃低语自己能呼吸了。一座由浙江援青投入70万元打造的微压氧舱,在长江源头挽救了一个生命。

三百公里外的海西州蒙古族藏族自治州德令哈市,海西州人民医院院长单国栋带着两名医院本地医生与浙江专家研讨病人病情。援青三年,单国栋持续落实“师带徒”帮教模式,援青专家与所在科室骨干医师签订带教协议,共对口带教业务骨干22名,为医院呼吸内科、神经外科等多个学科“造血”,为医院打造了一支“带不走”的医疗队伍。

纸短情长,在地域辽阔的海西,医疗援青的动人故事讲不尽、说不完。自2010年以来,3.25亿元援建资金化作107个基建项目,6.1万平方米医疗设施拔地而起,435台(套)先进设备进驻高原,持续改善着海西州的医疗面貌。2016年开启的“以院包科”模式带动9家浙江三甲医院与海西州人民医院深度结对,39名专家带来60余项填补空白的新技术,培育出4个重点专科,使医院在青海六州中率先建成“五大中心”。

数字见证着跨越式发展:2023年海西州人民医院评级跃升至B级,成为青海州级医院翘楚;2024年三四级手术占比突破63%,满意度测评全省夺魁。医疗援青“高原高峰”行动建立5G-AR急救系统、青少年近视防治中心、院士工作室等,96名本土骨干掌握20余项新技术。从首创援青医生到市县下基层坐巡诊制度再到医疗骨干人才手把手临床带教,来自浙江的医疗专家用仁心仁术在高原上铸就了一条守护健康的“生命之路”。

“来德令哈也有一年多了,但每天起床,鼻腔都会干燥出血。”一名援青教师说。然而,身体不适也无法阻挡他们投身教育援青的前行步伐。高原人民的热情、孩子们的求知若渴都感染着他们,激励着他们。在巍峨的昆仑山下,浙江教育援青的星火已照亮整片高原。

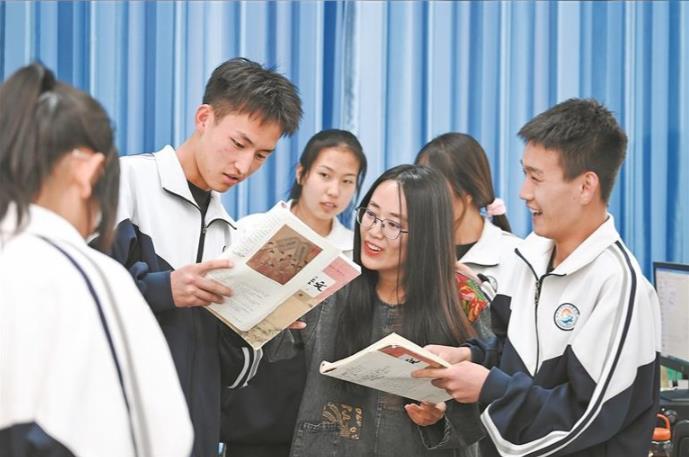

在教育援青领域,2012年启动的“10+1”院校帮扶,使青海柴达木职业技术学院斩获13项国家级技能大奖,机电、化工专业成为青海省王牌专业。截至目前,7届242名民族班学生、6届130名高中班学生在浙完成学业;5个中职班225人、2个高职班82人正在培养中。2016年至2024年,累计有449名海西学子通过定向计划进入浙江高校。通过“影子教师”跟岗培训等创新模式,浙江援青正实现从“送教育”到“种教育”的质变。

山海同辉处,枝叶总关情。当医疗援青的成果转化为当地医生娴熟执刀的临床能力,当教育帮扶的成果转化为本土教育的造血能力,浙江援青的答卷已超越帮扶本身,化为高原自我生长的力量。

产业协作,绘就绿色发展图景

在德令哈光伏光热产业园,一座座“人造太阳”正闪耀着浙江智慧的光芒。

2013年,青海中控德令哈10MW光热电站建成投运,这座由浙江输出技术和资本建设的电站,开创了我国大规模商业化光热发电的先河。而今,由浙商投资的350MW全球最大光热项目已在海西启动建设。从10MW到350MW,浙商在柴达木盆地的坚守,不仅刷新着光热发电的技术高度,更拓宽了青海清洁能源产业的发展之路。

“浙江力量”让聚宝盆开出繁花,立足海西发展实际,浙江援青始终将产业协作作为对口支援的重要抓手,积极鼓励浙商浙资浙企落地青海。目前,浙商在青海注册企业有5700余家,注册资本1300余亿元,实际投资3600余亿元;在海西注册企业1209家,注册资金156亿元,实际投资408亿元。

德令哈市委副书记、副市长,第五批浙江省援青指挥部副指挥长吴琳介绍,浙江援青把项目招引列入对口援青工作重点,积极推动“双向赋能”,着力打造“地瓜经济”跨区域协作样板。指挥部建立由7个对口支援市工作组组长参加的产业协作专班,以“四张清单”“一个指引”推进精准招商。

2021年以来,浙青产业协作不断深化:海西州赴浙举办招商推介会37场,吸引500余家浙企来青考察;通过援青干部牵线,89个投资项目落地青海,协议金额达940亿元。2024年,随着新华三图灵小镇、阿里云计算中心等重大项目签约,浙青合作正书写着新时代的产业援青新篇章。

在第26届青洽会海西专场签约现场,浙江运达能源科技集团股份有限公司与德令哈工业园管委会签订总投资20亿元的智算中心与风电整机产业链项目合作协议。运达项目的签约,是浙江援青推动产业协作的缩影。吴琳表示,这既是浙江企业践行担当的典范,更是聚焦“数字援青”、助力青海培育新质生产力的里程碑。

盛夏的茶卡天空壹号景区风景如画,游客众多。2021年12月,湖州交投集团响应援青号角,以“东部资本+西部资源”模式收购景区40%股权,进行市场化改造。据景区副总经理钱超介绍,控股后景区游客达130万人次(+491%),营收1.1亿元(+750%),成功扭亏为盈,盘活旅游产业链。

茶卡天空壹号景区的蝶变案例,生动诠释了浙江援青通过文旅产业激活区域经济新动能的成功实践。15年来,浙江累计投入1.28亿元实施178个文旅项目,构建起“规划引领+市场拓展+项目带动”的立体帮扶模式。

在规划层面,将文旅援青纳入“三交”工作重点;在市场拓展方面,在浙江举办60余场推介会,打造“西游记”文旅品牌,策划工会疗养、盐湖婚纱等特色产品,借助新媒体传播吸引浙江游客累计超千万人次,2024年单年突破151万人次。

团结为魂,石榴花开格外红艳

“我们挤奶、打酥油,在草原上飞奔,这是从未有过的体验!”在天峻县3000米的高原牧场上,来自宁波的孩子们通过游学,亲身体验牧民生活。浙江援青工作组创新推出的这一项目,让城市孩子与草原文化深度互动,在欢声笑语中播撒民族团结的种子。

“以前愁着村集体经济‘破零’,现在一二三产融合发展,乡亲们在家门口就业增收。”在德令哈市红光村,浙江援青投入235万元建设田园综合体采摘园和“千万工程”展示馆,让昔日的“空壳村”,如今焕发勃勃生机。

“2022年发大水,援青工作人员第一时间送来12万元,真是雪中送炭!”在浙江援青干部和当地帮扶下,茫崖市莫合尔布鲁克牧民新村的牧民们住进了漂亮的蒙古式小楼。

“援青林像是给城市戴上的绿色项链,不仅能够有效地抵御风沙侵袭,也保障了居民区居民的生产生活安全。”在乌兰、天峻、都兰、茫崖、格尔木、大柴旦等地,累计投入1.6亿元建设的援青林,筑起了两地人民深厚的情谊。

从产业发展到民生改善,从医疗改善到教育提质增效,行走海西大地,在每一个人深情讲述的浙江援青故事里,都饱含着民族团结与民生改善相互交融的动人篇章。

“我们始终以铸牢中华民族共同体意识为主线。”海西州委副书记、州政府副州长,第五批浙江省援青指挥部党委书记、指挥长詹茂伟介绍,近三年来,累计安排援青资金3.8亿元,建设180个“三交”项目,持续擦亮“浙里石榴红”品牌。开通杭州-德令哈、温州-格尔木航线,打造都兰县共同体教育基地、格尔木“两路”精神体验馆等,架起有形桥梁与精神纽带。同时,创新策划“浙江-海西亚运交流年”“浙江-海西文体旅游互动年”主题年活动,系统化讲述两地同心故事。举办文化走亲、文宣进海西、文学采风、书画摄影展、文艺进牧区等丰富活动,让两地群众的心紧紧相连。

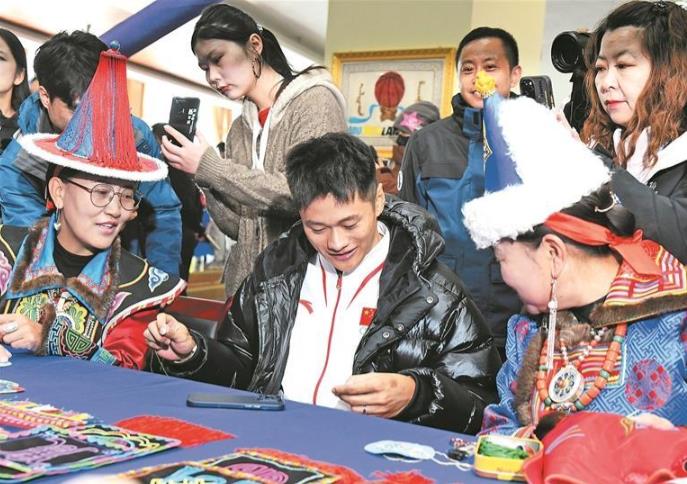

2024年10月20日至23日,“浙青同心 共享奥运——浙江奥运健儿代表海西行”活动举行,季博文、黄雅琼、管晨辰等8位浙江奥运健儿来到海西。进校园、进公共文化场馆、进社区、进博物馆、进援青项目现场……短短四天时间,浙江奥运健儿将足迹留在了海西的各个角落。

奥运健儿们通过参与与海西各族人民同升一面五星红旗、同享一个奥运故事、同跳一支民族舞蹈等活动,让彼此之间手牵得更紧、心走得更近,进一步推动了浙青两地交流,携手绘就了新时代民族团结同心圆,谱写了“浙青一家亲”民族团结颂歌。

自强不息、艰苦奋斗、无私奉献,这些崇高的精神特质,不仅是奥运健儿的璀璨光环,也是援青干部人才身上熠熠生辉的“荣誉勋章”。援青干部人才跨越千山万水,一棒接一棒,在援青的“赛场”上,以坚韧不拔的毅力与无私奉献的精神,书写了一段又一段援青佳话。

【手记】从一只茶卡羊的“新生”看援青帮扶

清晨的茶卡盐湖泛着微光,湖岸边,咸涩的风裹挟着牧草的清香扑面而来,上万只盐羊低着头啃食着牧草。“茶卡羊”肉质独特的咸鲜风味,让其成为乌兰县引以为傲的金字招牌。

然而几年前,这块金字招牌却蒙上了阴影。真假混杂的品牌乱象让消费者难辨真伪,简陋的冷链运输导致优质羊肉在途中损耗,粗放的加工方式更让每只羊的附加值白白流失。高原的绿色珍宝,就这样被“困”在了柴达木盆地。

当浙江援青工作组踏足这片土地,转机悄然萌生。援青工作人员敏锐地洞察到,要打通销路,关键在构建一条完整的产业链。于是,乌兰县在乡村振兴产业园内引进相关公司,实现了茶卡羊收购、屠宰、精细分割、销售等全链条产业。在现代化屠宰车间内,整只羊被精准分解成十余种高附加值产品。

“现在直接送到园区,每斤比以前高了1元到2元哩!”乌兰县柯柯镇南柯柯村牧民乔娃的70只羊卖出后,比往年多挣了1500多元。而这只是浙江援青助力海西农畜产品销售的冰山一角。

2022年12月,浙江援青工作人员以系统思维编织了一张立体帮扶网络,制定《浙江省援青指挥部关于开展消费帮扶、助力海西乡村振兴的六条办法》,让“神奇柴达木”品牌成为了浙江市场的香饽饽。

在援青专项资金支持下,持续推进的青货入浙“十城百店千网”建设,目前已有148家海西产品专卖店在浙江落地生根,杭州260平方米的展销中心汇聚300余种高原珍宝,“神奇柴达木”品牌通过电台声波、地铁广告飞入浙江寻常百姓家。将“文旅消费”作为消费帮扶的重要内容,17场文旅推介会叫响“浙客西游”,“冰雪西游记”等路线吸引浙江游客年增超40%,盐湖风光与茶卡羊肉共铸吸引力。

现如今,随着湖州麦巴夫等龙头企业的引入,“浙好淘·青海馆”的设立,“青藏优品”电商平台的崛起,19.6亿元销售额惠及5万海西群众。海西不少农牧民通过手机将自家的牛羊肉卖到杭州,收入翻番的奇迹已成寻常。

茶卡羊的旅程,是一部浓缩的帮扶启示录,真正的援助不是单向给予,而是点燃希望的火种,激发内生的力量。站在今日乌兰回望,茶卡羊早已跨越山海阻隔,它们化身精致包装的生鲜产品,端上千家万户的餐桌;它们作为柴达木盐羊荣登亚运会餐桌,更成为了高原牧民腰包鼓起的源泉与自信的底气。当海西“土特产”走向全国舞台,我们看到的不只是产品走出去,更是一个地区自信地站起来。