韩乙米那正在绣辣椒丰收图。牛玉娇 摄

韩乙米那正在绣辣椒丰收图。牛玉娇 摄盛夏的海东市循化撒拉族自治县街子镇吾土贝那亥村风光秀美,圣驼民族工艺品有限公司绣坊内,负责人韩乙米那正和几位绣娘飞针走线,全神贯注,细细描绘着手中一幅幅美丽的图景。

“这位绣娘绣的是我们循化县清水乡红红火火的辣椒丰收图,表达绣娘们希望家乡越来越好的期盼……”韩乙米那停下手里的针线,眼中闪烁着光芒。

“当初开公司,就想着能在自家门口挣点钱糊口,没想到,不仅自己的日子过好了,还带着她们一起,把撒拉族刺绣带上了更大的舞台!”韩乙米那回顾创业路,感慨万千。

韩乙米那从小就对刺绣耳濡目染,在一笔一画、一针一线间找到了成就感和热爱,成了家里六姐妹中最会刺绣的“巧手”。

嫁到街子镇后,她曾跟随丈夫在西宁开饭馆,后来考虑在家的父母和孩子,回到了村里。

一次整理旧物时,韩乙米那翻出了多年前的刺绣作品,那些精美的花样,将她拉回那个充满成就感的年少时期,看着那些栩栩如生的花朵,韩乙米那心中萌生一个念头——“如果将刺绣作品卖出去,就能在家门口挣到钱。”

丈夫的支持给了她莫大的勇气,但要把“深闺技艺”推向市场,谈何容易?

没有现成的绣娘队伍,她就用最“笨”的办法——挨家挨户敲门去游说。

“刚开始大家都不相信‘针线’能卖钱,有的怕卖不出去白费功夫,有的怕耽误家务和农活。”

韩乙米那说刚开始很艰难,但只要有一个绣娘愿意加入,她就愿意坚持下去。

为了打消大家的顾虑、提高积极性,她和丈夫想出了一个办法:免费提供针线布料,每天给予30元补助,没有专业老师,她就倾囊相授,手把手地教,直到绣娘们掌握技艺。

这份诚意和坚持,吸引了越来越多的妇女加入,绣娘队伍从最初的一两人,逐渐壮大到四五十人,影响力也从本村辐射到邻村。

韩乙米那拿出自己珍藏和收集的精品绣样给大家观摩,手把手指导,当绣品第一次卖出好价钱时,她知道这条路走对了。

2007年,韩乙米那和丈夫成立了公司,命运的齿轮也开始加速转动。

凭借精美的手工鞋垫、腰带、枕头等传统绣品,他们在循化县内赢得了口碑。2008年,一个巨大的机遇降临——县里委托她们绣制一套“奥运福娃”送往北京。

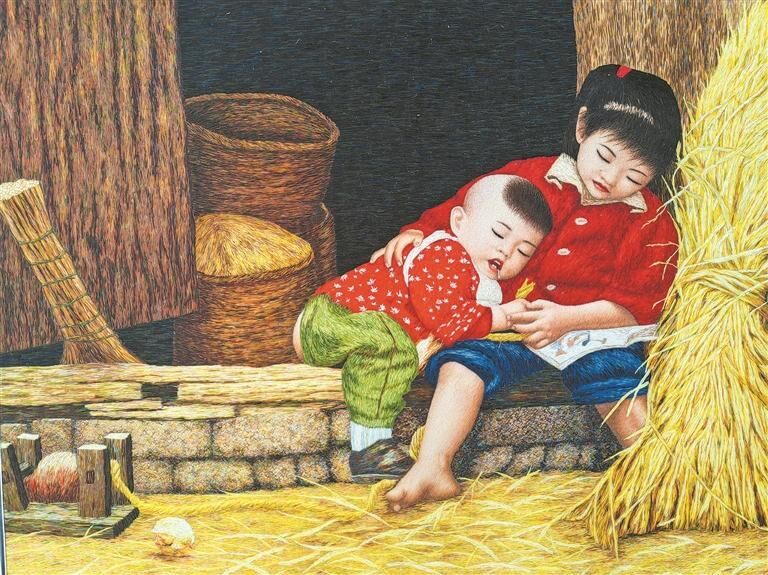

韩乙米那的刺绣作品——熟睡的姐弟。牛玉娇 摄

韩乙米那的刺绣作品——熟睡的姐弟。牛玉娇 摄“当时高兴坏了,找了五六个绣娘天天在绣坊熬夜加班,干了40多天。”

这份心血没有白费,公司因此被评为奥运承诺践诺先进单位。

好运接踵而至。

因为在省、市、县的各种文化活动、艺术节、展会频繁亮相,圣驼的绣品声名远播,订单纷至沓来,绣娘们的足迹不再局限于循化,她们带着撒拉族的瑰宝,走出了省门,甚至踏上了国际舞台。

发展和机遇并存,随着见识的增长和竞争的增加,韩乙米那尝试突破传统,创新打造新的刺绣产品。

韩乙米那说:“花花草草已经不新鲜了,要绣动物、人像、景色,产品类型也从香包之类增加到了车挂、书签、摆件等文创产品。”

从没学过设计和美术的韩乙米那,在针线堆里找灵感,通过摸索,自创了乱针绣等针法,让刺绣作品的图案更加丰富、立体。最终,公司的绣品品类从最初的18种,增长到了如今的380多种。

通过努力,小小绣坊迎来了接连不断的荣誉,也承载起越来越多的社会责任。

在当地政府的指导下,韩乙米那的公司按照“公司+基地+农户”的模式,于2015年至2022年间,针对480名撒拉族脱贫妇女开展刺绣培训,让越来越多的撒拉族妇女刺绣、务农“两不误”“两收益”。

同时,公司相继被评定为青海省“文化产业示范基地”、青海省非物质文化遗产“撒拉族服饰传承基地”,韩乙米那被认定为河湟刺绣省级非物质文化遗产代表性传承人。

昔日的小绣坊,已成长为承载地方民族文化振兴希望的重要平台。

时至今日,韩乙米那的绣坊依然坚守着手工刺绣的纯粹,只接手工订单。

她说:“机器绣得再快再好,也代替不了手心的温度和人情味,我最大的心愿,就是守住这门手艺,让更多的撒拉族姐妹靠自己的巧手,走出家门,成为民族文化的守护者和传播者。”

通过这项指尖技艺,撒拉绣姑们从前洗衣做饭的手,如今不仅绣出了个人价值,更绣出了乡村发展的美好图景。

(来源:青海日报)