海北藏族自治州海晏县,是时光在青藏高原埋下的一块红宝石。这片承载着共和国核工业摇篮的土地,每一寸砂石都镌刻着“两弹一星”精神的史诗。

这里既有古老而神秘的西海故郡遗址,又有如诗如画的田园风光。当雪山映照碧波,草原托起星河,绿意似蔓延的藤蔓,沿着沙丘与草原的轮廓不断生长,红色记忆与生态画卷在时光中交织。

7月12日,当2025“中国工商银行杯”第二十四届环大美青海国际公路自行车赛的骑手穿过美丽的金银滩草原,四十年治沙的年轮与“两弹一星”精神的印记交错重叠。沙漠绿洲与碧蓝湖海的对话年复一年,红色研学的步履与生态旅游的足迹,共同丈量着这片土地的新生。

如今的海晏,正以丰硕的发展成果,在青海湖畔书写着属于新时代的答卷。

红色基因:从铸剑护剑到精神灯塔

站在海拔4024米的同宝山巅,衣角在罡风中舒展如跳动的火焰,每一次摆动都像是在诵读一段滚烫的历史。

这座被藏族群众称为“顶着天、雁难飞”的山峰,曾见证过中国军人最动人的坚守——1965年隆冬,特种工程兵8342部队103团10连的战士们踩着没膝的积雪向山顶挺进,百余斤的器材压弯了脊梁,却压不垮眼神中的坚定。零下30摄氏度的严寒里,镐头与冻土相撞只留下浅痕,帐篷需要掘地一米才能抵御狂风,融化的雪水在锅中80摄氏度便沸腾。

在这样极端的环境中,战士们仅用19天便完成了原定40天的高射炮阵地修筑任务,在雪山之巅筑起了一道守护221厂的“空中长城”。如今,阵地遗迹上长出的格桑花,仿佛是当年军帽上的红星幻化而成,在风中诉说着“宁肯高原埋忠骨,绝不丢失一寸土”的誓言。

山脚下的金银滩草原,同样镌刻着另一部奋斗史诗。

1958年,当第一缕晨光掠过草原,来自全国各地的科研工作者、工人和干部们,带着简单的行囊和滚烫的初心,走进了这片代号“221”的荒原。帐篷实验室里,算盘珠子日夜作响,算出了原子弹的核心数据;简易工棚中,焊花在寒夜里闪烁,拼接起“国之重器”的骨架。他们在“上不告父母,下不告妻儿”的誓言中,把名字藏进档案,把青春献给祖国。

1964年10月16日,新疆罗布泊升起的蘑菇云,是这些“铸剑人”蘸着热血画下的最美弧线。如今,青海原子城纪念馆里那台斑驳的手摇计算机,仍在光影里轻颤,仿佛在诉说“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的赤诚。

红色的种子在新时代沃土中发新芽。

今年的“七一”研学专列载着630颗滚烫的心驶入海晏,在位于空军地空导弹独立十二营旧址的红旗二号导弹阵地前,讲解员按下计时器,50秒光阴流转间,西宁农商银行党员李俊鹏不禁热泪盈眶,他说:“前辈们在云端坚守时许下的铮铮誓言,让‘宁可高原埋忠骨,决不丢失一寸土’的信念穿越时空,依然滚烫。”

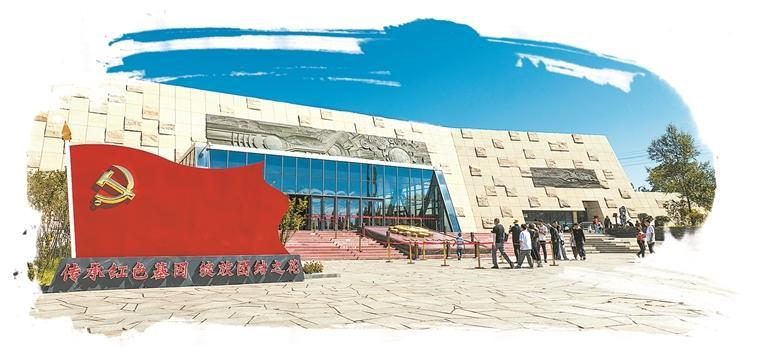

这样的震撼场景,如今已成为海晏县的日常。通过整合青海原子城纪念馆、“221”旧址、“时代楷模”纪念馆、十二营遗址等资源,海晏县已打造18处现场教学点,构建起“一区两地三馆多点”的红色研学体系,“两弹一星”精神如同不灭的火种,在一批又一批参观者心中点燃奋斗的火焰。

“时代楷模”纪念馆里,“牧民省长”尕布龙的羊皮袄仍带着草原的温度;西海长歌·海晏县中华民族共同体体验馆中,多民族共绘的唐卡诉说着中华民族一家亲的故事;空军地空导弹独立十二营旧址上,复原的营房让“云上坚守”的誓言愈发清晰。这些红色地标串联成线,让每一次参观都成为一次精神的淬炼,每一步行走都成为一次初心的回望。

生态答卷:从黄沙漫天到绿满高原

“望绿亭”的楹联在风里轻吟,“蓝天碧水生态文明千秋岁,林绿草美科学发展万年长”。站在亭下抬眼,樟子松与青海云杉的翠绿漫过沙丘,4000公顷的林草在沙地上铺展开来,像给大地披上了绿绒毯。

克土沙区的沙漠化土地总面积达6.17万公顷,占环青海湖沙漠化总面积的57.6%。

治沙,是一场人与黄沙的持久战。1980年的春风里,海晏林草人把誓言种进沙地,他们坚持“一代接着一代干、一张蓝图绘到底”“换人不换目标,换届不换蓝图”的工作总基调,采取“以封为主,封造结合”的治沙方法,创新固沙方式,调整树种结构,试验成功了“沙棘营养土坨造林、乌柳截杆深栽造林、容器苗造林”等一系列适合高寒沙区的先进实用技术。

截至目前,沙漠化治理累计投资近2.1亿元,累计完成沙区人工造林、封(沙)山育林(草)等9.33万公顷。沙区覆盖度从裸露的苍白,晕染成30%—40%的青绿,局部地块覆盖度达到85%以上。沙漠化土地面积由20世纪80年代初的9.91万公顷减少到现在的6.17万公顷,年均减少800公顷。

防沙治沙展馆里的奖牌,在灯光下闪着温润的光,那是一批又一批海晏林草人用坚守与奉献铸就的荣光。

封禁沙化区域,减少人类活动干扰;大规模开展人工造林种草,增加植被覆盖度;选用耐旱、耐寒且固沙能力强的植物品种,运用网格固沙、滴灌造林等技术,极大提高林草成活率和保存率……克土沙区治理始终秉持科学理念,有效控制青海湖周边风沙源,减少风沙对青海湖水体的侵蚀,降低湖水泥沙含量,对维持湖水水质、保障青海湖生态系统稳定起到关键作用。

金银滩的牧草蹿高了10厘米,青海湖水位悄悄抬升,水域面积已恢复至70年前的水平,达4650.08平方公里(2024年监测数据);青海湖裸鲤蕴藏量达12.75万吨,较保护初期增长近49倍;291种、60.6万只水鸟翱翔天际……

藏族牧民才让的家就在治沙点旁,他从“放羊人”变成“护林员”,每月工资卡上入账的3000元数字,像草原上的格桑花般踏实。“以前沙追着人跑,现在草赶着沙退,牛羊膘肥得像小山坡,日子甜得赛过酥油茶。”海晏大地上,像才让这样的生态管护员有1200余名,他们守护的草木间,藏着对自然的敬畏与生生不息的希望。

文旅融合:从资源富矿到发展引擎

金沙湾观湖露营基地的星空房里,上海游客陈悦举着手机,想把“一半沙漠一半湖”的奇观装进镜头。

这座投资4564万元的观湖露营基地,像一颗宝石嵌在沙与水之间。在露营基地工作的藏族姑娘卓玛端起酥油茶,笑靥比青海湖的浪花还甜:“在家门口上班,既能听阿妈讲古老的故事,又能给游客说新鲜的变化。”

一张张铺开的餐桌、一片片琳琅的小店、一个个热闹的体验场,从充满烟火气的餐饮到让人目不暇接的购物,从沉浸式的趣味体验到贴心周到的功能服务,处处都涌动着生活的热忱与发展的活力。这些散落的业态像一颗颗纽扣,把景区的热闹与本地人的生计紧紧系在一起,织就一幅文旅发展蓬勃向上的图景。

2024年,金沙湾景区累计接待游客9.2万人次,实现营业收入394万元,提供涉及餐饮业态、体验业态、购物业态等就业岗位136个,吸纳本地务工人员109人。

金银滩原子城景区内,红色故事伴着草原风悄然生长;文迦牧场的星空民宿,躺着就能细数银河的褶皱;同宝山的观景台宛如时光打磨的取景框,将青海湖全景尽收眼底……无论是追寻“两弹一星”的峥嵘岁月,还是漫步高原牧场体验诗意栖居,抑或是探访温泉感受烟火人间,海晏的3条精品线路,如同三色哈达,编织出青海湖北岸的瑰丽长卷,彰显出“河清海晏”的“红色魂、生态韵、乡土情”。

在这里,历史与未来共振,自然与人文共荣。

裹挟着草原的风与湖面的光,海晏递出诚挚请柬,引领游人穿越时空,去触摸山河的脉搏,感受大地的温度。2024年,全县接待游客151.66万人次,旅游收入5.7亿元,同比增长23.17%和22.18%。今年上半年共接待64.56万人,收入21380.2万元,同比分别增长28.48%和36.51%。

暮色漫过青海湖时,晚霞给同宝山镀上一层金箔。山下,治沙人的后代正给研学学生讲父辈与沙的故事。金沙湾的游客用石子在沙上拼出“绿水青山”。星子渐次亮起,青海原子城纪念馆的灯光与银河在天际相撞,碎成一片璀璨。

这片土地上,红色精神与绿色希望正在合唱,歌声越过日月山,穿过青海湖,唱出了海晏人最滚烫的向往,也为经济社会高质量发展,奏响最动人的乐章。

(来源:青海日报)