把服务送到基层。通讯员刘军摄

普法宣传。通讯员刘军摄

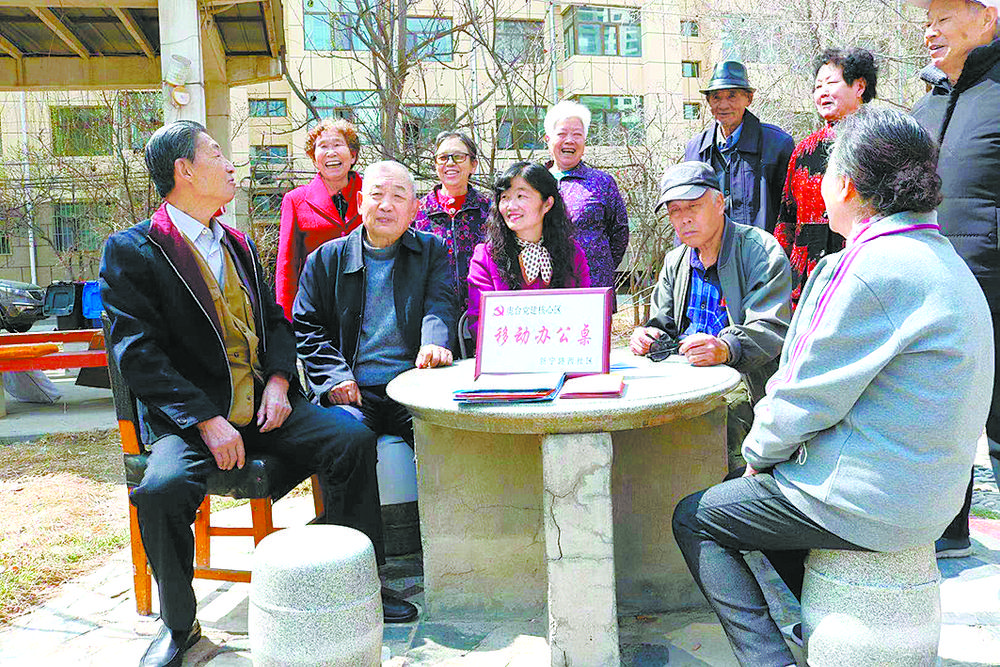

社区“移动办公桌”现场办公解决辖区居民诉求。西宁市委组织部供图

治国安邦,重在基层。加强和创新基层社会治理,关乎党长期执政、国家长治久安和广大人民群众的切身利益。

党的十八大以来,习近平总书记两次亲临青海考察,两次参加全国人大青海代表团审议,强调“要加强和创新社会治理,完善公共安全应急响应体系,及时排除各类风险隐患,确保国家安全和人民安居乐业。”“进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,青海的生态安全地位、国土安全地位、资源能源安全地位显得更加重要。”

习近平总书记的谆谆嘱托、殷殷期望为打造更高水平平安青海提供了根本遵循,是平安青海建设者们砥砺奋进、开拓前进的强大动力。

深耕“大治理”,维护“大平安”。在提升社会治理能力的前进路上,青海一年接着一年干,大力提高基层治理社会化、法治化、专业化水平,更好地促进社会和谐稳定,为推动高质量发展、创造高品质生活营造良好环境。

如今的青海大地,社会治理效能明显提升,国家安全战略要地作用更加凸显,民族团结进步示范省建设扎实推进,中华民族共同体意识铸得更牢,公共文化服务水平显著提高,百姓获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

高位推动

探索市域社会治理“大样板”

初春时节,来到西宁市城市运行管理指挥中心,一个80多平方米的电子大屏立刻映入眼帘。屏幕上,交通、教育、医疗、危化品等数据一目了然;屏幕前,25家市直部门和各县区工作人员在各自岗位上忙碌着……

“指挥中心集城市管理、应急指挥、民生服务和辅助决策功能于一体。如果发生突发事件,这里将成为指挥部,通过全方位了解事发情况,远程调度救援专家、队伍、物资,根据相关应急预案,高质高效处理完成突发任务。”城市运行管理指挥中心负责人介绍说。

2019年12月,全国市域社会治理现代化试点工作正式展开,青海省西宁市、海东市被确定为全国第一批试点,为推进市域社会治理现代化探索新路。

在探索市域治理的这条赛道上,全省各市州共同“参赛”,共创佳绩。海西蒙古族藏族自治州坚持区域协作打造治理新格局,海南藏族自治州贵南县被纳入乡村治理体系建设全国试点,海北藏族自治州创新人民调解工作筑牢第一道防线,黄南藏族自治州“一核三治”社会治理模式荣获全省改革创新奖,果洛藏族自治州达日县探索牧长制社会治理新模式,玉树藏族自治州持续探索深化“村寺并联”治理模式……一项项创新举措,让市域社会治理迸发全新的活力和动力。

市域治理,事关人民安居乐业、事关社会安定有序、事关国家长治久安。推进市域社会治理现代化是事关国家治理现代化的重大战略举措。党的二十大报告明确提出,加快推进市域社会治理现代化,提高市域社会治理能力。

一子落而满盘活。大力推进市域社会治理现代化,成为青海打造共建共治共享社会治理新格局的关键一环。抓住市域这个关键环节,我省大力推进市域社会治理现代化,让市域的平安为全国平安奠定坚实基础。

党建引领

激发社会治理“大作为”

3月10日,来到玉树州曲麻莱县约改镇派出所,只见值班室和会议室的墙上挂满了锦旗,它们见证、记录着约改镇派出所每一位民辅警对所有求助者的承诺与兑现。

此刻,在一旁的调解室内,民警正在给一对年轻夫妇进行调解。

约改镇派出所是全省首批、玉树藏族自治州唯一的“枫桥式公安派出所”。近年来,随着城镇化进程的不断加快,游牧民定居、生态移民,以及易地扶贫搬迁等政策的落地落实,全县五乡一镇的牧民不断向县城集中。为了更好地解决移民社区管理中出现的一些矛盾纠纷,约改镇派出所利用“枫桥式公安派出所”的创建,通过党建引领,探索出“警调联动”新模式,来化解矛盾纠纷,得到了当地牧民群众的点赞肯定。

2021年6月,习近平总书记考察青海时指出:“社区治理得好不好,关键在基层党组织、在广大党员,要把基层党组织这个战斗堡垒建得更强,发挥社区党员、干部先锋模范作用,健全基层党组织领导的基层群众自治机制,把社区工作做到位做到家,在办好一件件老百姓操心事、烦心事中提升群众获得感、幸福感、安全感。”全省民政系统时刻牢记习近平总书记重要指示要求,以满足群众多层次多样化社区服务需求为目标,强化党的领导,健全制度体系,创新治理模式,丰富自治实践,扎实推进基层治理体系和治理能力现代化建设,开创了全面建设社会主义现代化国家青海篇章的社会治理新局面。

紧紧围绕深化党建引领基层治理这条主线,我省下足功夫推动构建新时代“大党建”格局下的社区治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”,推动社会治理体系和能力建设,畅通群众诉求表达、权益保障渠道,提升人民信访工作质效,年内实现县级“一站式”矛盾纠纷调解中心全覆盖。推进“八五”普法,健全公共法律服务体系……

心之所向,行之所往。在省委省政府的坚强领导下,一个个亮点纷呈的做法在青海大地铺开,社会治理持续向纵深推进,群众安全感、幸福感、满意度持续提升。

聚焦基层

创新社会治理“大格局”

“近些年,我们培养了一批‘法律明白人’,群众遇事找法、解决问题靠法的氛围越来越浓。”说起果洛藏族自治州班玛县的普法工作,班玛县司法局的每一位工作人员都感触颇深,各族干部群众一起学法、讲法、用法,矛盾纠纷少了,喝酒闹事的也少了。

在班玛县司法局,有一间名为“雪莲茶室”的调解工作室,是该局提升“班玛经验3.0”升级版和弘扬发展“枫桥经验”的又一项创新举措。

除了“雪莲茶室”,办公楼的另一边还设有“玛吉心声”,这是结合当地实际为全县妇女儿童专门设立的一条提供法律咨询、法律援助、家事调解、心理咨询和危机干预等服务的绿色通道。

社会治理是精细的艺术,考验的是绣花功夫。

回望过去五年,青海地方治理之路脉络清晰、足音铿锵。

通过创新社会治理理念,把握好活力和秩序的关系,使社会充满勃勃生机而又井然有序;通过创新社会治理体制,充分发挥政治引领、法治保障、德治教化、自治基础作用,不断完善社会治理体系;通过创新社会治理方式,促进专项治理和系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合,推行综治中心、网格化、信息化融合一体的社会治理模式。

激活基层社会治理的“末梢神经”,提升基层服务能力,才能打通社会治理的“最后一米”。

新时代背景下,青海省努力适应基层社会治理的新形势新变化新特点,锐意改革创新,不断推动基层治理重心下移、服务群众,积极构建基层社会治理新模式,坚定不移建设更高水平的平安青海。

随着创新社会治理工作的日益推进,法治青海、平安青海建设的不断深化,如今的青海,政通人和、民族团结、社会和谐,人民安居乐业。

坚定不移建设更高水平的平安青海

初春三月,行走在高原大地,无论是热闹的繁华都市,还是静美的山区乡村,或是草原深处的偏远牧区,处处呈现出一派安定祥和的繁荣景象。

国之兴衰系于制,民之安乐皆由治。社会治理是国家治理的重要方面,基层是社会治理的基础和支撑。提升基层社会治理水平,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要环节。

基层治理是篇大文章。创新方式、激发活力、提升能力,攻坚克难、久久为功,就能在破解矛盾中找到新思路新模式,在解决问题中积累新办法新经验,共同创造更加美好的生活。

回首过去五年,是青海省社会治理能力全面提高的五年。

我省坚决贯彻总体国家安全观,聚力统筹发展和安全,率先创建全国民族团结进步示范省,所有市州和80%以上的县建成全国民族团结进步示范地区。同时,深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,推动法治青海、平安青海建设上台阶上水平。推进社会治理制度创新和能力建设,探索实践社会治理新经验。加强和创新城乡社会治理,坚持和发展新时代“枫桥经验”,形成适应新时代要求的村规民约等基层治理新机制,城市治理更精细、农村治理更精美、牧区治理更精进,社会文明整体实现新进步。青海,坚持共建共治共享,社会治理达到新水平。

提升基层社会治理现代化能力要持续奋战,久久为功。集众智、汇众力,是提升基层治理能力重要途径。

站上新的起点,面对社会主要矛盾变化、经济社会发展需要、广大人民群众需求,省委、省政府强化顶层设计,推动体制机制创新,带领全省各地干部群众积极探索符合青海实际、体现时代特征、顺应群众需求的社会治理新路子,初步形成了“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的社会治理新格局,社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平明显提升。

与此同时,我省认真贯彻总体国家安全观,统筹发展和安全,以共建共治共享为导向,构建社会治理新格局。完善社会治安防控体系,推动扫黑除恶常态化,依法严惩各种违法犯罪行为。确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁。

今天的青海,社会和谐稳定,百姓生活安宁,各族群众的获得感、幸福感、安全感稳步提升。