红色足迹

2016年8月22日下午,习近平总书记来到格尔木市唐古拉山镇长江源村考察生态移民、民族团结和基层党建工作。村民身着盛装,献上洁白的哈达、切玛、青稞酒,表达对总书记最隆重最热烈的欢迎。

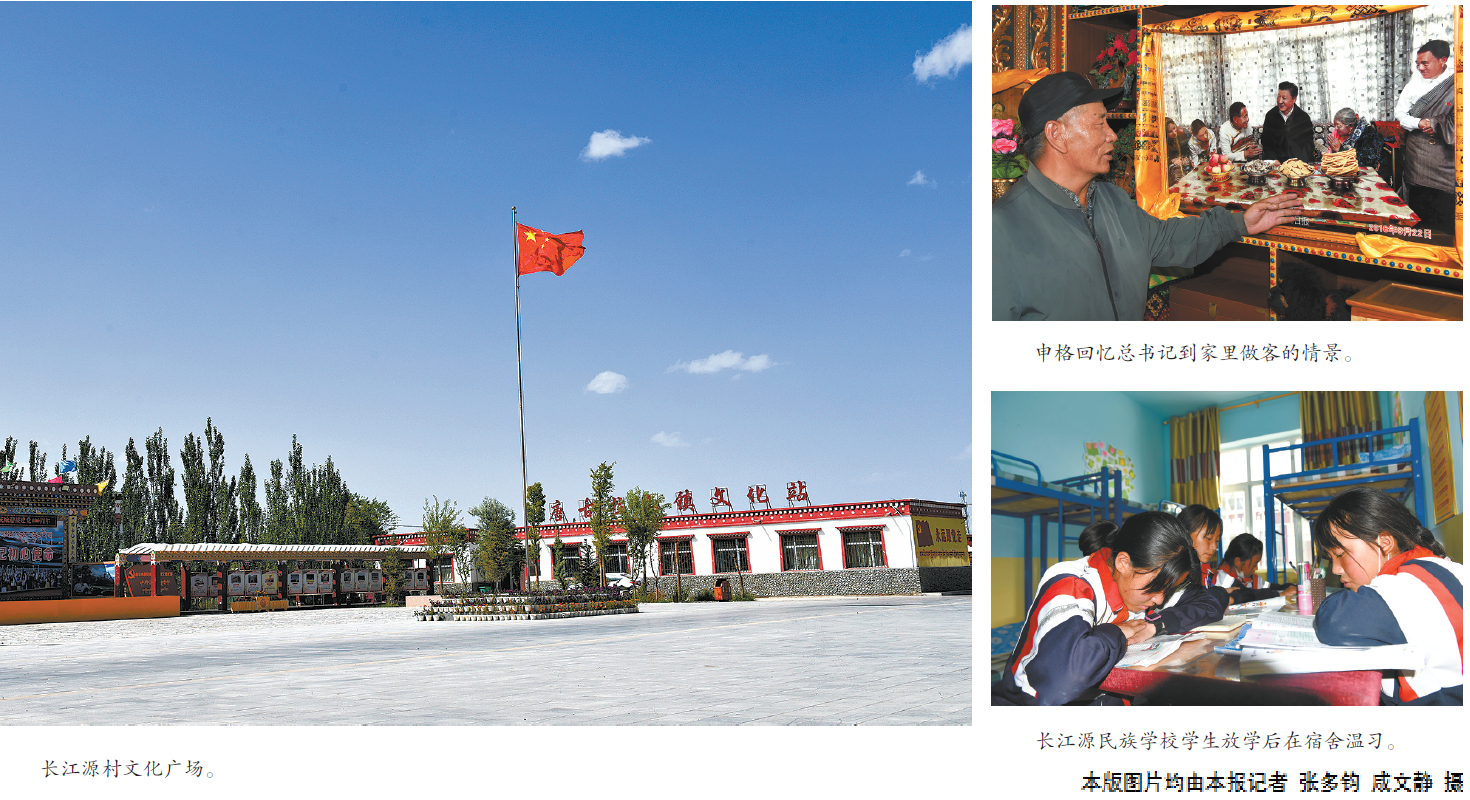

在村民申格家宽敞明亮的藏式客厅里,习近平同他们拉起家常,了解一家人的收入、工作、学习情况。“小孩子几年级了?”“五年级了。”申格的外孙才仁巴桑站起来一边回答一边向总书记敬了少先队礼。申格告诉总书记,生态移民之前,他们住在三江源自然保护区内,那里海拔4700米,住帐篷、睡地上,点的是羊油灯。搬迁后,住上了国家给盖的新房,睡在了床上,家具家电也齐全了。党的政策特别好,生活已经好了,提前圆梦了。总书记高兴地说:“你们的幸福生活还长着呢,希望你们健康长寿。”

我和我的家乡

今年36岁的扎西达娃是长江源村的党支部书记。跟村里其他人一样,搬迁之前,他们一家人住在400多公里外的唐古拉山镇。

“家里五个孩子,我排行老二。”跟其他人不一样的是,因为家里草场少,扎西达娃的父母干脆把为数不多的牛羊全部变卖,用这笔钱在沱沱河开了一个招待所,成了村里第一批放下牧鞭、成功转型的人。

2004年,扎西达娃一家跟其他100多户牧民一起告别大草原、翻越昆仑山,搬迁到格尔木市区边上新建的长江源村时,一家人心中充满着对新生活的期待,很快便适应了新的环境。2006年,扎西达娃从海南卫校毕业后决定出去闯闯。在铁路上工作了几年后,他干过工程,也跑过运输,一年折腾到头,少说也有20万元的收入。

2016年,一门心思回乡创业的扎西达娃想在村里发展旅游,听说镇上招工作人员,想多学学、多看看的扎西达娃报了名。

“习近平总书记来到长江源村考察时,我在镇办公室工作。当时的心情真是又激动又高兴,觉得回村发展肯定有奔头!”

创业的念头还没落地,2017年,这个有想法、有魄力的年轻人被选为长江源村村委会主任,后来又被选为党支部书记。不同于自己创业,当上“火车头”之后,村上大事小情,扎西达娃都得操心,按他的话来说,“每天都忙得跟打仗一样”。几年下来,村上的点滴变化,他心里一门清。

“这些年,为了增加村民收入,政府实施了一系列惠民政策,支持鼓励大家就业、创业。一方面,是村上通过合作社等多种形式稳步发展,另一方面,村民逐渐摆脱‘等靠要’的思想,在闹布才仁、三木吉等致富带头人的带动下,越来越多的村民开起了超市、服装店等,通过政策支持和勤劳的双手创造着属于自己的幸福生活。”

为了改善村民生活条件,使大家能真正像城里人一样享受完善的公共服务,2019年,长江源村开始实施高原美丽乡村建设,基础设施得到很大提升,村容村貌发生很大变化。

村子的“高颜值”来之不易,让扎西达娃感动的是,为了保持干净整洁的村容村貌,家家户户将房前屋后打扫得干干净净,同时,自发组建成立了农村生活垃圾治理环保队伍,定期开展村庄清洁行动,建立起卫生治理长效机制。在这样用心的维护下,村里四通八达的巷道里几乎看不到垃圾。

“2020年,我们村被命名为第三批‘中国少数民族特色村寨’,这是继荣获‘全国民族团结进步创建示范村’之后获得的又一个国家级荣誉。”

当然,变化不仅发生在村里,也发生在草原上。

“最近几年,我们严格落实习近平总书记考察青海时提出的‘保护三江源是党中央确定的大政策,生态移民是落实这项政策的重要措施,一定要组织实施好’的要求,194名草原生态管护员、33名湿地生态管护员积极落实禁牧任务,不断持续加强草原禁牧和野生动物的巡护和保护。”扎西达娃说。

产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕……在扎西达娃看来,如今的长江源村,不仅是牧民群众的家园,也是当地一张充满浓郁民族风情的靓丽名片。

不久前,让扎西达娃忙活了好几个月的村史馆终于建成。一幅幅照片、一段段文字记录着这个村子不同寻常的“昨天”。

“现在,脱贫的目标已经实现,我们有信心走向更好的明天!”

永恒记忆

“总书记到我家做客,虽然已经过去快五年了,恍惚间好像还是昨天的事情一样。”

从格尔木市向南沿着109国道驶入唐古拉山镇长江源村,村口“唐古拉山镇长江源村”的金色大字跃然眼前,干净宽阔的村道、红顶白墙的院落、完善的基础设施,整个村庄给人以宁静、祥和的感觉。

门牌号87号,是村民申格的家,藏族特色的民居,干净整洁的庭院,客厅宽敞明亮。五年前,习近平总书记来到申格家中察看住房和生活情况,同申格一家坐在一起拉家常。回想起当时的情景,申格历历在目,总书记说过的每一句话,他记得清清楚楚。

“我告诉总书记,生态移民之前我们住在海拔4700米的三江源自然保护区里面,住的是帐篷,睡的是地铺,点的是羊油灯。搬迁后,我们住上了国家出资盖的新房,家具家电也齐全了,党的政策好,我们非常感激。听完我的话,总书记很高兴,他说:‘你们的幸福生活还长着呢,希望你们健康长寿。’”

是啊,幸福生活还长着呢。

搬迁后,申格一家从牧民成为了市民,住进了300平方米的小院,62平方米的房子,水、电、天然气、厨房、厕所都有,连家用电器也是统一配送。村里的学校、卫生室、文化广场更是一应俱全。

依托党和政府的好政策,村里的绿化、硬化、亮化基础设施日臻完善,先后建起小学、敬老院、垃圾填埋场,天然气入户、给水、排水升级改造都得到了落实,先后建成了村汽车站、文化广场,有了太阳能路灯和综合集贸市场。

对申格一家来说,草原上的生活已经成为记忆,他们也完全适应了现在城市的生活。村子里每天都在发生变化,一家人的日子每天充满了甜蜜。

时间见证了长江源村的巨变,群众更是铭记着党和国家的深切关怀。

“现在我们住在城里,但每年还拿着草原奖补,除此之外还有困难补助、养老金、原料补助、集体经济分红,收入一年比一年好,一家人生活无忧无虑。”申格说。

申格的妻子身体不太好,患有关节炎,还有气管炎,血压也有点高。申格大部分时间都是在家陪着妻子,两个人的日常生活也主要由他负责。

好在每次老伴犯病,村干部都会帮他联系到格尔木市医院进行治疗,医院看到申格年纪大了,照顾老伴力不从心,专门安排医护人员轮班看护,不但负责老伴的治疗,连饮食起居也一并照料。

前几天,老伴刚住院回来,申格感慨道:“现在的政策真的是太好了,住院看病都不用自己花钱,去一趟格尔木是分分钟的事情。”“在党和国家的关怀下,我们的日子一天比一天好,正如总书记说的,我们的幸福日子还长着呢。”

身边变化

长江源民族学校坐落长江源村正中央,前身是创办于1958年的唐古拉山乡完全小学。2006年3月,按照国家三江源地区退牧还草的总体部署和安排,学校搬到长江源村。

一本书和一根粉笔,是山上仅有的教学工具,没有电,学生骑马上学,老师语文、数学和藏文都得教,每当节假日,一些家离学校比较远的学生只能由老师带到家里吃饭、睡觉和学习。

从最初的马背学校、帐篷教室、游牧教学到现在的现代化教室、信息化教学,曾经的木头房、土坯房和砖瓦房到如今的教学楼、实验楼和塑胶操场,学校发生了翻天覆地的变化。

习近平总书记考察长江源时,长江源民族学校106名学生和62名老师参与到欢迎总书记的活动当中,当时是副校长李军就是其中之一。

“总书记和蔼可亲,当时还和总书记握了手,现在想想依然热血沸腾。”回忆起当时的情景,李军脸上的喜悦不加掩饰。

2017年,李军担任了长江源民族学校校长,他将感恩教育、爱国主义教育放在学校德育思政工作的首位,教育学生感恩总书记。去年,学生还自编自演了情景剧《习爷爷到我身边》。

“我们的初衷就是将习近平总书记来到长江源村这段故事代代相传下去,让学生接受感恩教育的洗礼,让学生知道总书记心中挂念着这个藏族村庄,挂念着这所藏族学校。”李军说。

背景链接

2004年11月27日,唐古拉山镇128户407名牧民群众积极响应国家三江源“退牧还草”生态保护政策,放弃逐水草而居的游牧生活,搬迁到格尔木市南郊。

2006年8月,民政部门正式批准为唐古拉山镇长江源村,取名长江源村,既有来自长江源头之意,更有饮水思源不忘党的恩情的寓意。全村总占地面积35公顷。

时隔数年,长江源村村民依然保持了淳朴、憨厚、豪放的游牧藏族特色,把藏族文化、民俗带回了格尔木,在促进城镇多元文化发展的同时,在党和国家的惠民政策照耀下,村民的生活水平、思想观念和精神面貌发生了巨大的转变,他们正一步步向着幸福生活迈进。

我们这五年

“日子越过越甜”——长江源村村民闹布桑周

搬下山后,眼界宽了,机会也多了,我开始自己创业。贩卖过牛羊,跑过运输,也做过虫草生意,一年下来能有十几万元的收入,跟之前相比翻了好几番。几年下来,有了不少积蓄。这几年,家里盖起了二层的小楼房,我还买了辆丰田越野车。除了收入增加之外,最让我高兴的是三个孩子都接受了良好的教育,老大和老二先后考上了大学。作为一名党员,在自己发展的同时,我也带动其他村民一起致富。去年开始,我负责村里合作社牛羊的加工、销售。总觉得现在这日子,过得一天比一天好,一天比一天有奔头。

“环境越来越美”——长江源村妇联主任、生态管护员小马

以前在山上的时候,10万亩(6666.67公顷)草场养活了我们一家人。那时候,我们是草原的利用者。2004年搬下山后,我家的草场成了禁牧区,我放下牧鞭当上了生态管护员,成为了草原的守护者。每次外出巡护,我都和其他管护员一起备好几天的食物,坐四五个小时的车赶到长江源头,一年四季风雨无阻。巡护结束后,就在巡护日志上记录外出时的所见所闻。这些年,我们巡护草原的频率逐渐增多,村民的环保观念越来越强,垃圾越来越少,野生动物变得越来越多了。

“发展越来越好”——唐古拉山镇镇长白玛多杰

我的根就在唐古拉山镇。当年,长江源村学校刚建校那会儿,我还当了7年老师。2019年开始,又调回镇上工作。

五年前,总书记来到了我的家乡。这种荣誉感始终是我们工作的动力。这几年,不仅仅是长江源村,整个唐古拉山镇都发生了很大的变化。这些变化包括咱们看得到、摸得着的基础设施,也包括群众的法治观念、环保理念得到了很大的提高。

幸福是奋斗出来的。我们打算继续发展牛羊养殖和牛羊肉深加工产业,同时依靠村里原有的手工艺品加工专业合作社,带动群众传承传统文化、技艺,以文化产业发展推动乡村文化振兴,打造出集生态保护、观光体验、绿色畜牧业、民族文化为一体的高原特色旅游产业。

“精神越来越足”——长江源村原村党支部书记才仁扎队

刚搬下来那几年,别说其他群众,就连我们村干部都有些迷茫,很难适应从牧民到市民的身份转变。现在,让我欣慰的不仅仅是基础设施越来越完善,村民的收入越来越高,还有我们思想观念上的变化。在公交车上,让座的年轻人多了;村里搞活动时,排队的人多了;巷道里碰到了,相互打招呼的人多了。

我戴着的这条项链上,挂着一个耳环和一个小木牌。耳环是我母亲留给我的,木牌上的照片是总书记抱我小孙女的照片。这是我最珍贵的东西。