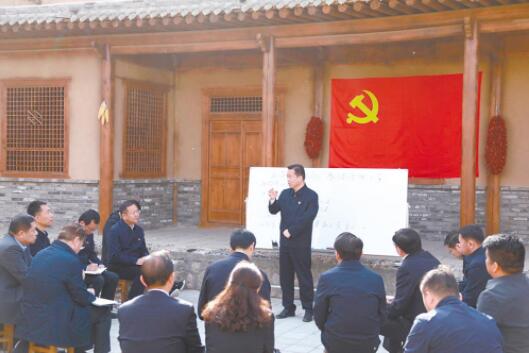

在红光村开展的党史学习教育“板凳课堂”。循化县委组织部供图

开展“党的故事我来讲,争当红色讲解员”专题活动。

党员先锋队开展环境卫生整治。

在全省爱国主义教育基地开展党史学习教育专题研讨会。

前沿

近年来,循化撒拉族自治县坚持把乡村振兴作为新时代党的“三农”工作的重要抓手,充分利用红光村红色资源优势,探索出一条筑牢红色堡垒、振兴红色产业、凝聚红色力量、传承红色基因的“红色之治”,交出了乡村振兴的循化答卷。

筑牢“红色堡垒”,提供乡村振兴强大“引擎”

农村富不富,关键看支部。循化县全面加强农村基层党组织建设,突出政治功能,狠抓责任落实,强化工作措施,建立健全现代乡村社会治理体制,确保乡村社会充满活力、安定有序。

“他们家修房占了我们两家共用的路”“村头的空地总是有人乱倒垃圾,能不能整治一下!”一旁的村委会干事一边在笔记本上记录,一边细心地解答着村民们的问题。这是清水乡下庄村党支部开展每月“固定党日说事日”的情形,通过面对面、零距离的沟通方式,调民纷、听民意、解民忧,提升基层治理水平。

今年以来,围绕打造过硬乡村振兴“领头雁”队伍,通过2021年村级换届,选优配强村“两委”班子。狠抓村(社区)党组织负责人队伍建设,县级层面每年对各领域党支部书记进行集中培训,全覆盖开展党员进党校集中轮训。推行村“两委”成员到乡镇机关“挂职”、后备干部到村“跟班”机制,加强实践锻炼,提升综合素质。聚焦改善村级活动阵地,实施村级活动场所“清零”工程,统筹整合“美丽乡村”、基层服务用房等项目资金和中组部划拨党费,累计投入近1.2亿元新建119个村级综合办公服务中心,全面提升农村阵地服务功能。

振兴“红色产业”,探索乡村融合发展道路

“我们尕楞乡离县城远,加油站又全在县城和其他乡镇,农民加油太不方便了。自从开了一个自己的扶贫加油站,情况就变好了,不仅解决了老百姓加油难的问题,还给我们带来了可观的收益。”正在村道上开着农机忙活的村民多杰高兴地说。

2020年10月尕楞乡整合各类资金多方筹措创办的村集体经济扶贫加油站正式开业运营,解决了全乡人民长期以来加油远、加油难、加油贵的历史难题,有效推动了全乡社会经济发展,为乡村振兴提供了强大保障。

白庄镇乙日亥村党支部充分发挥党建引领作用,聚焦村集体经济“破零”工程和发展乡村旅游,不断探索实现产业振兴和脱贫奔小康的新道路。整合各项优势资源,前后共争取到了630万元乡村旅游扶贫项目资金以及技术支持,在村口处流转土地5.33公顷,建成了乙日亥花海、木栈道和扶贫农家院,吸收了村内贫困劳动力20多名,从事种植、锄草、保洁等工作,实现人均收入10万多元,打造了“灵秀乙日亥,绿色风景线”的乡村旅游名片。

循化县将发展壮大村集体经济作为乡村振兴重要抓手,通过盘活闲置土地、激发致富能人、挖掘优势资源、统筹各类资金等多种形式,创新培育“红色党建联合体”“全民控股村办企业”“扶贫加油站”等产业载体,通过发展壮大村集体经济带动基层产业深度融合,努力打造一批拿得出、留得住、能发展、可致富的“红色产业”,以产业振兴助推全面振兴。截至目前,全县154个行政村全面实现村集体经济收益见效,年总收益达1332.34万元,村均收益8.65万元。

凝聚“红色力量”,推动乡村建设协同治理

“打竹板,响连天,父老乡亲听我言。喜迎建党百周年,全党发出总动员……”阵阵清脆的快板说唱声从红光村红色文化广场传来,白建平给群众表演了一段自编单口快板《快板声声说党史,革命精神润心田》,成为“巾帼心向党奋斗新征程”主题系列活动中一道亮丽的风景线。红光上村妇联主席马晓兰给参会的广大妇女解读移风易俗方面的政策知识,鼓励大家摒弃不良的社会风气,引起现场妇女们的广泛共鸣。

循化聚焦激发乡村振兴有生力量,积极培养强化党员队伍、新时代文明实践服务队伍、共青团妇等“红色力量”。选派机关和企事业单位党组织与村党支部结对共建,合力攻坚全面打赢了脱贫攻坚战。扎实开展“党员直接联系服务群众”等活动,认领“微心愿”开展“微服务”。组建县新时代文明志愿服务开展政策宣讲、爱心帮扶、文艺下乡、科普宣传等志愿服务。

同时,加大对城乡妇女实用技能培训力度,动员组织妇女参与各类培训,组织撒拉族“绣娘”参加全国和省市各类成就展,取得优异成绩。有效整合队伍资源,努力打造党建引领群团组织、协同推进基层治理的乡村治理模式,凝聚形成乡村振兴的强大合力。

传承“红色基因”,激发乡村振兴精神动力

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务,执行党的决定……”铿锵有力的入党誓词在红光村久久回荡,百名党组织书记在红色广场统一穿红军服、整齐排列,庄重举行入党宣誓,开展百名村党组织书记“记红色党史、讲红色故事”主题实践活动。

结合党史学习教育,循化县充分利用西路红军红色教育实践基地资源,深入挖掘红光村红色资源,打造形成了以西路红军纪念馆为核心,红军小学、红光清真寺、红色广场、红色文化长廊为补充的红色教育基地格局。顺应多种教育需求设计多元化的红色课程,全面开展征集红色故事、编排红军歌舞、保护革命遗迹、编写红色课程等活动,设计多元化教学课程,为红色教育基地提供厚重有力的文化支撑。不断拓展完善红色教育课程体系,使广大游客和参训学员以亲耳听、亲眼看、亲身悟等方式接受红色教育,进一步传承红色文化基因筑牢党性修养。同时,用足用活中组部红色美丽村庄试点项目,大力发展红色旅游,发挥红色旅游效应,带动全域旅游业协同发展。

循化县委常委、组织部长王文甲说,“红军精神光照千秋,西路红军在红光村的壮举是我县宝贵的精神财富。下一步,我们将继续挖掘和利用好红色资源,讲好红色故事,搞好红色教育,从革命的历史中汲取智慧和力量,提振乡村振兴的‘精气神’,着力打造红色文化引领乡村发展新模式,通过激发红色基因助推乡村振兴,跑出乡村振兴新速度。”(韩敬孝)

声音

让“两路”精神绽放新时代的光芒

这是一座新城。曾经,它在地图上还是一个没有标记的小地方。上世纪50年代起,一批批开拓者和建设者们用他们的无私与奉献逐步奠定了格尔木城市的雏形,揭开了格尔木建设的新篇章。60多年来,各族人民顽强拼搏、努力奋斗,一座崭新的高原新城从此在中国的大地上屹立。

这是一种精神。无论是在风餐露宿、筚路蓝缕的峥嵘岁月,还是在锐意改革、勇于创新的转型时期,历经60余年淬炼的“两路”精神,似乎成为了格尔木人融进血液里的符号,激励着一代代格尔木人前赴后继、披荆斩棘,谱写出了一曲曲雄壮激昂的英雄赞歌,开启了格尔木迈向现代化建设的新时代。

回顾奋斗历程,追寻革命原点。在全党开展党史学习教育之际,鉴往知来,从百年党史中汲取前行力量,就要不断赋予“两路”精神新的时代内涵,让其绽放新的时代光芒,为奋进新征程提供强大精神动力。

“两路”精神承载着格尔木的使命。为了从根本上解决西藏物资供应问题,慕生忠将军带领的筑路大军来到荒无人烟的格尔木河畔拉开战场,开始了艰难的筑路进程。他们发扬“一不怕苦,二不怕死”的战斗精神,边修路边通车,跨越当雄草原,穿过羊八井石峡,直抵青藏公路终点拉萨,打通了从格尔木通往西藏的“生命线”——青藏公路。从驼行百日到一日千里,格尔木成为了进藏的咽喉要塞。

“两路”精神记录着格尔木的发展。1956年,筑路将士们打坯、烧砖、造房子,戈壁方圆千里之内矗立起了第一座楼房——将军楼,从此以后,一座城市,便崛起在了昆仑山下的戈壁深处。凭着“一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结”的“两路”精神,沧海桑田,恢宏巨变,开启了格尔木这座高原戈壁新城从无到有、从小到大的发展史。当前,格尔木已经站在新的更高的历史起点上,正在朝着经济繁荣、社会进步、生活富裕、民族团结、生态文明的青藏高原现代化区域中心城市迈进。

“两路”精神寄托着格尔木的希望。回望来时路,筚路蓝缕、硕果累累;迈步新征程,砥砺前行、不忘初心。今年是党的百年华诞,同时也是“两个一百年”的历史交汇点,习近平总书记向全党发出“学党史、悟思想、办实事、开新局”的伟大号召,格尔木要利用好“两路”精神主题教育展览馆、将军楼公园等红色基地,明史明理、知责奋进,发扬红色传统、传承红色基因,以党史学习教育为契机,从“两路”精神中汲取力量、获取智慧。要结合格尔木地缘优势和资源禀赋,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以更加昂扬的精神状态和一往无前的奋斗姿态,积极投身全面建设社会主义现代化国家新征程。(祁红芳)

(摘自格尔木市委常委、组织部长祁红芳《让“两路”精神绽放新时代的光芒》一文)

言论

从初心使命中汲取信仰的力量

回顾党的历史,从嘉兴南湖的一叶轻舟起航,历经风雨,走过了一百年的光辉历程,我们党实现了由小到大、由弱到强的华丽嬗变,依靠的就是从初心使命中不断汲取的信仰力量。

坚守初心使命就要对党绝对忠诚。党员干部坚守初心的第一要义就是要坚定对党的忠诚,这种忠诚是对我们党的无限热爱、无限敬仰、无限崇拜、无限忠诚。具体到当前来讲,就是要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终以强烈的政治担当和党员意识,真正把在党言党、在党爱党、在党忧党、在党为党的责任落到实处。

坚守初心使命就要牢记人民至上。时代是出卷人,人民是阅卷人。一百年来,我们党始终坚持人民至上的执政理念,把全心全意为人民服务作为永恒追求,以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的斗志,不断把人民对美好生活的向往转化为实践蓝图,用实际行动诠释了“人民至上”的理念、情怀与担当,书写了“人民至上”的合格答卷。实践充分表明,我们党波澜壮阔的历史就是一部密切联系群众的历史,一部不忘初心、牢记使命的历史。在未来前进的道路上,党员干部要一如既往地保持人民情怀,紧紧依靠人民,继续闯激流、涉险滩、打硬仗,不断让人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

坚守初心使命就要勇于担当作为。面对当前环境形势变化之快、改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多的严峻形势,更需要党员干部经受住严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼,在复杂严峻的斗争中经风雨、见世面、壮筋骨,练就担当作为的硬脊梁、铁肩膀、真本事,面对大是大非敢于亮剑、面对矛盾敢于迎难而上、面对危机敢于挺身而出、面对歪风邪气敢于坚决斗争,争当敢于担当的模范,做出无愧于时代的业绩。(韩斌)

印迹

传驻村帮扶薪火启乡村振兴征程

从精准扶贫工作开展以来,民和回族土族自治县各村第一书记当村官、谋村政,紧盯贫困村水、电、路、网、房等薄弱环节,实施了一大批关注民生项目,解决了基层组织突出问题和群众所思所盼,全面完成了脱贫攻坚任务。在乡村振兴启程之际,又有一大批第一书记分赴农村广阔天地,担负起了巩固脱贫攻坚重要任务,努力成为乡村振兴的“排头兵”。

七月下旬,大庄乡台集村的麦田满目金黄。烈日下,衣着朴素、动作娴熟的驻村第一书记王斌云正帮助农户收割小麦,这也成为他近期的日常工作之一。自2015年到台集村驻村的近七年来,他亲眼见证了条条新路盘山梁、家家住上安稳房,乡亲们的生活实现“两不愁三保障”。而在脱贫攻坚取得全面胜利的当下他选择留任,说要完成对群众承诺的事。在文质彬彬的外表下,是他的坚韧和柔情。

“我留在台集村,是因为我在农村待了很多年,对农村有着深深的感情,还有最主要的一点是村里安装路灯、厕所革命等一些工作还没完成,我就想在乡村振兴中把我对老百姓的承诺兑现。”王斌云说。

与此同时,在距县城42公里外的隆治乡永坪村也来了一位女书记,自驻村开始,她与村民聊、与书记谈,在广场上、办公室里到处都可以看见她拿着笔记本详细记录着村情民情。作为民和县纪委选派的第一书记,李梅说:“作为新任的第一书记,我将不断积累实践经验,继续推进村民入股的光伏产业、软儿梨深加工扶贫车间等项目,为百姓增收入,谋福利,促发展。”截至目前,她组织村“两委”成员、党员、群众代表召开座谈会征求发展产业意见建议5条,走访贫困户34户,解决群众困难12件,还帮助村“两委”积极入户动员群众注射新冠疫苗,她自费租赁私家车将5名行动不便孤寡老人送到接种点注射疫苗。

省水利水电勘测规划设计研究院有限公司高级工程师蔡飞到转导乡接官岭村新任驻村第一书记以来,走村入户听民意、察民情、访民生,真正了解群众“最急”的需求。连日来,他解决群众困难16件。帮助村“两委”完成外来人员排查和接种疫苗情况,并对15-17周岁人员进行了全面统计。“驻村工作队使命光荣、责任重大,要尽快转换角色,因地制宜发展产业,解决群众急难愁盼的问题,当好群众的‘贴心人’。”张强说,他组织村“两委”班子成员、在家党员和村民代表召开座谈会,明确了村级集体经济“以支部为堡垒、党员为先锋,凝聚农村改革发展的力量,充分挖掘村内资源,推动乡村发展”的发展思路。

目前,在民和县125个脱贫村、易地搬迁安置村和乡村振兴重点村,第一书记和驻村工作队员已全部到岗,并积极开展工作。下一步,民和县将落实保障措施,解决后顾之忧,加强对第一书记和驻村工作队员的教育培训,不断激励新一轮驻村第一书记和工作队员在自己的岗位上攻坚克难、敢于担当、甘于奉献,为接续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打好基础,努力让广袤乡村全面振兴。(刘斌)