索 引 号 :015000185/2016-00405发文字号 :青政办〔2016〕31号

发布机构 :省政府办公厅公文时效 :有效

主题分类 :卫生、体育成文日期 :2016-03-25

青海省人民政府办公厅 关于印发青海省农牧区垃圾专项治理行动 五年工作方案的通知

青政办〔2016〕31号

各市、自治州人民政府,省政府各委、办、厅、局:

《青海省农牧区垃圾专项治理行动五年工作方案》已经省政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。

青海省人民政府办公厅

2016年3月3日

(发至县人民政府)

青海省农牧区垃圾专项治理行动五年工作方案

为大力改善农牧区人居环境,加快推进高原美丽乡村建设,“十三五”期间,我省将全面开展农牧区垃圾治理工作。为做好这项工作,根据第二次全国改善农村人居环境工作会议精神和省政府工作部署,并结合我省实际,制定本方案。

一、工作依据

(一)《青海省人民政府关于加快改善农牧区人居环境全面推进高原美丽乡村建设的指导意见》(青政〔2014〕16号);

(二)《青海省开展农牧区生活垃圾专项治理工作指导意见》(青政办〔2015〕25号);

(三)《住房城乡建设部等部门关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》(建村〔2015〕170号);

(四)《住房城乡建设部等部门关于印发农村生活垃圾治理验收办法的通知》(建村〔2015〕195号)。

二、工作目标

按照城乡统筹、因地制宜的原则,在农牧区生活垃圾专项治理的基础上,全面有效治理农牧区垃圾,推进垃圾分类减量和资源化利用。到2020年全省农牧区90%以上村庄生活垃圾得到有效处理,实现“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”。农牧区畜禽粪便基本实现资源化利用,农作物秸秆综合利用率达到85%以上,农膜回收率达到80%以上;农村地区工业危险废物无害化利用处置率达到95%。

三、重点任务

(一)制定垃圾处理专项规划。

1.科学选择垃圾处理模式。各地应结合本地实际选择模式,离县城较近的村庄可采用“村收、镇运、县处理”城乡一体化模式;离县城处理设施较远的村庄可采用“村收、镇运、镇处理”的集中模式;在边远山区、牧区等交通不便的村庄可采用“村收、村运、村处理”的分散模式。

2.合理布局垃圾处理方式。坚持城乡统筹、因地制宜、规模适度的原则,布局建设垃圾处理设施,以中小型为主,即不过分集中、也不“遍地开花”。优先解决城镇周边、乡镇周边、国省道及景区周边、人口相对集中区域等环境敏感地带的垃圾治理,合理布局垃圾填埋场等处理设施、垃圾转运站、垃圾收集站(场)等设施。人口多、县域面积较大的县(市、区、行委),可依托中心镇建立分区域性垃圾填埋场或集中收集中转站(场)等处理设施,选址应尽量遵循交通相对便捷、联系紧密的原则,因地制宜确定服务范围;地处边、远、散的村庄、区域性垃圾处理设施服务不到的村庄,可结合实际建设村庄生活垃圾填埋场,就近处理。东部低海拔且温度较高的农业区还可选择开展沼气技术试点示范,技术成熟后,推广使用。

3.加快垃圾专项规划编制。各地要依据县域村镇体系规划,科学编制县域农牧区垃圾统筹治理专项规划,确定农牧区垃圾设施建设项目库及实施方案。(牵头单位:省住房城乡建设厅、各市州人民政府,参加单位:省发展改革委、省财政厅、省环境保护厅、省农牧厅)

(二)加快垃圾处理设施建设。

“十三五”期间,在充分利用现有垃圾设施的基础上,在建制镇规划建设一批农牧区垃圾处理设施,基本满足全省农村牧区垃圾无害化处理要求。根据规划确定,建设中小型规模垃圾填埋场150个(其中:西宁24个,海东26个,海北20个,黄南20个,海南15个,果洛15个,玉树15个,海西15个);东部地区打破乡镇区域界限,按规划做好垃圾处理设施建设填空补缺,整合转运资源,实现垃圾就地就近处理;牧区和偏远农村可建设日处理能力在5—10吨规模的小型垃圾处理设施(装置)。同时,各地要根据规划,科学选择垃圾处理设施(装置)方式,配置完善的垃圾转运设备,形成齐全完备的垃圾处理和运转体系。积极推广高标准农膜、可降解农膜的应用,加大秸秆还田等综合利用技术,实现农作物秸秆综合利用。对家庭规模饲养及现代设施集中饲养的养殖区的畜禽粪便,推广畜禽规模养殖场、有机肥加工一体化发展模式,实现畜禽粪污资源化利用;通过农牧区改厕项目,消除粪便随意排放,防止水源、土壤、空气污染。农牧区工矿企业要建立和完善工业固体废物及危险废物处理设施,推动工业固体废物综合利用,严格落实危险废物无害化管理管控措施。严禁在农牧区非法倾倒、堆置工业固体废物,确保工业固体废物不对周边农牧区环境产生污染。(牵头单位:各市州人民政府、省发展改革委、省住房城乡建设厅,参加单位:省财政厅、省环境保护厅、省农牧厅、省爱卫办)

(三)完善保洁队伍体系建设。

建立稳定的村庄保洁员队伍。根据作业半径、劳动强度合理配置保洁员,确保农牧区生活垃圾有人管。要明确保洁员在村庄公共区域垃圾清扫、日常收集清运、资源回收和宣传监督等方面的具体职责。积极引入市场机制,鼓励通过公开竞标等方式承包村庄保洁和垃圾清运服务,逐步将农牧区生活垃圾治理推向市场,通过市场行为建立长期稳定、有效的村庄保洁队伍体系。(牵头单位:各市州人民政府、省住房城乡建设厅、省环境保护厅,参加单位:省发展改革委、省财政厅、省农牧厅、省商务厅、省供销联社)

(四)建设资源回收利用体系。

按照垃圾减量化和资源化的原则,各地商务部门、供销社机构应加大以农户为主体进行垃圾分类收集的宣传和引导,结合实际建立多层次、多形式的垃圾资源回收机构,大力推进垃圾减量化、资源化再利用;凡具备回收条件的农膜、化肥编织袋和农药包装物等生产性废弃物资,商务部门、供销社等机构要开展全面回收,提高无害化处理水平。同时,对人口相对集中的州府、县城和旅游景区以及乡村旅游、“农家乐”较集中的地区建立小型餐厨垃圾处理设施,选择适用的餐厨垃圾处理工艺,实现餐厨垃圾无害化处理和可再生资源利用。(牵头单位:省商务厅、省供销联社、各市州人民政府,参加单位:省住房城乡建设厅,省发展改革委、省财政厅、省环境保护厅、省农牧厅、省爱卫办、省妇联)

(五)健全垃圾处理长效机制。

1.创新体制机制。建立资金保障机制,在加大各级财政投入力度的基础上,建立乡镇政府和村集体适度出资、村民适当缴费、社会资金参与的资金投入机制,解决农牧区垃圾保洁、收集、转运等管理费用以及源头分类减量回收利用奖励和托管企业补贴资金。(牵头单位:省发展改革委、省财政厅、各市州人民政府,参加单位:省住房城乡建设厅、省环境保护厅、省农牧厅、省商务厅、省供销联社,省爱卫办、省妇联)

2.推行源头分类。让农牧民群众掌握不同生活垃圾处理方式,抓好农牧户垃圾源头分类、收集,减少进入末端的垃圾处理量,推行农牧区垃圾分类减量和资源化利用工作。(牵头单位:省妇联、省商务厅、各市州人民政府,参加单位:省住房城乡建设厅、省环境保护厅、省农牧厅、省供销联社、省爱卫办)

3.奖励回收利用。要利用好商务、供销等渠道的网点优势,采取门店式、入户式等方式收集可利用垃圾,通过制定“以奖代补”回收利用政策,建立垃圾资源回收体系,切实推进资源可再生循环利用。(牵头单位:省商务厅、省供销联社、各市州人民政府,参加单位:省住房城乡建设厅,省发展改革委、省财政厅、省环境保护厅、省农牧厅、省爱卫办、省妇联)

4.加强宣传指导。充分利用手机、网络、电视、报纸、宣传图片(画)、微信、“小手拉大手”等形式,广泛深入开展农牧区垃圾治理的重要意义和基本常识,结合城乡环境卫生整洁行动和健康教育,开设村内垃圾处理宣传专栏、文化墙,消除病媒生物孳生地,促进群众的身心健康。让群众了解和知道垃圾处理是每一位村民的责任,推行垃圾减量和资源利用是责任主体,并有缴纳垃圾处理费用的义务。(牵头单位:省文明委、省委农办、各市州人民政府,参加单位:省住房城乡建设厅、省商务厅、省供销联社、省环境保护厅、省爱卫办、省妇联)

5.坚持村民自治。发挥村“两委”作用,负责对本村范围内生活垃圾收集清运,管护村庄内垃圾设施,通过修订完善村规民约、签订门前三包责任书等方式,明确村民的保洁义务和群众监督作用。积极开展爱国卫生月、文明村镇、卫生村镇、生态文明建设示范村镇等创建活动以及重大节日环境清洁日活动,充分发动广大村民自觉参与村庄保洁、垃圾清运工作,并通过卫生评比形式建立健全长效管理机制。(牵头单位:各市州人民政府、省妇联,参加单位:省住房城乡建设厅、省商务厅、省供销联社、省环境保护厅、省农牧厅、省爱卫办)

四、政策措施

(一)财政资金保障措施。各级财政要积极支持农牧区垃圾治理,积极争取中央财政一般转移支付力度支持我省各地开展农村垃圾治理,同时要增强地方财政保障能力,省、市两级财政给予积极支持,县级人民政府也要将农村垃圾治理费用纳入财政预算,整合相关专项资金。

(二)引进市场投融资机制。各县(市、区、行委)政府应将农牧区垃圾处理设施建设及管护统筹安排、区域性整体推进,组建或选择具有农牧区垃圾处理条件的实施主体,采取政府购买服务、政府与社会资本合作(PPP)等融资模式,对于投资农牧区垃圾处理的实施主体,地方政府可积极协调利用农发行政策性银行信贷支持,由符合条件的实施主体向农发行融资用于农牧区垃圾处理设施建设。采取政府购买服务融资模式的,由地方政府或地方政府指定的机构作为委托人与实施主体(借款人)签订政府购买服务协议,明确委托人购买服务以及支付资金的方式和金额等要素,借款人向农发行融资进行项目建设,并从获得的政府购买服务资金偿还贷款;采取政府与社会资本合作(PPP)融资模式的,由政府通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立利益共享、风险分担及长期合作关系,政府与社会资本通过组建公司进行项目融资、建设、运营和管理,以项目自身收益、借款人其他综合收益还款。

(三)政策支持和监督管理措施。地方政府可通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则,保障实施主体长期稳定的收益;行业监管部门或委托的第三方监管机构要定期对农牧区垃圾处理运管实施主体的项目实施情况进行监督检查,定期向政府提交督查报告,确保项目建设和各渠道筹措资金的专款专用。

五、实施步骤

(一)2016年3月至2016年9月为宣传发动阶段。

各地区要做好机构完善、宣传发动、确定目标、落实责任等工作;要在充分调研的基础上,完成本地区垃圾处理专项规划编制和垃圾处理设施建设项目库建立工作;要结合高原美丽乡村建设,确定农牧区村庄垃圾处理的具体任务;要通过对市场化运作的研究,组建或选择具备农牧区垃圾处理条件的企业,完成本地区垃圾处理设施建设项目前期的各项准备工作,力争及早开工建设。

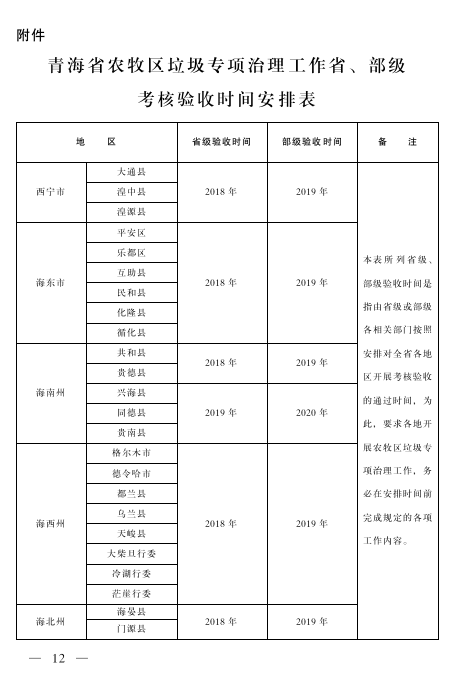

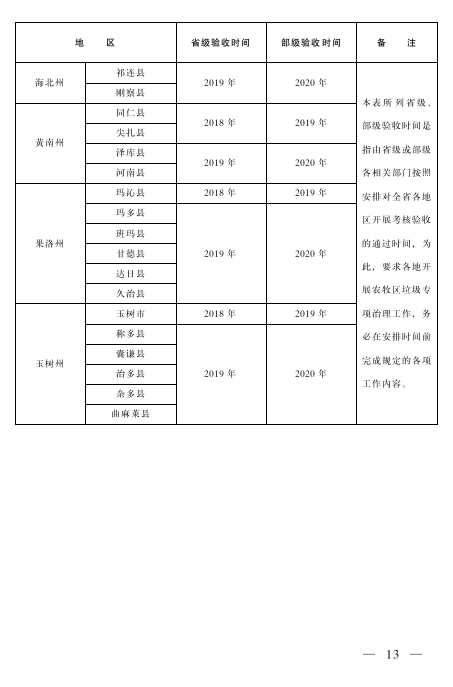

(二)2016年10月至2019年9月为全面推进阶段。全面推进农牧区垃圾治理及设施建设,完善和提升村庄垃圾处理基础设施建设,推行垃圾分类减量和村组保洁机制,建立完善村庄垃圾收运体系,采取有力措施,建立和完善垃圾处理资金保障机制,基本实现东部农业区所有村庄以及牧区70%以上行政村垃圾处理全覆盖、全保洁、全收集、全处理。其中,东部农业区各县和牧区80%的县通过省、部考核验收(省、部考核验收时间安排详见附件)。

(三)2019年10月至2020年9月为巩固提高阶段。通过强化长效机制管理,全面完成农牧区垃圾处理设施建设项目,基本实现“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”的五年专项治理工作目标,并全部通过省、部考核验收,全省高原美丽乡村建设和农牧区垃圾治理迈上新台阶。

六、保障措施

(一)加强组织领导。各地要在推进高原美丽乡村建设组织机构的基础上,充实完善农牧区垃圾专项治理管理机构,将农牧区垃圾专项治理列为推进高原美丽乡村建设及卫生乡镇创建的重点工作内容,列入政府议事日程,主要领导亲自抓,确保这项工作组织推动有力。省推进高原美丽乡村建设领导小组办公室要建立全省农牧区垃圾治理工作协调联席会议制度和月度工作推进通报制度,制定农牧区垃圾专项治理考核验收办法;各市(州)政府也应建立相应制度,并于每月5日前及时将本地区开展农牧区垃圾治理进展情况报送至省推进高原美丽乡村建设领导小组办公室。

(二)强化责任分工。各县(市、区、行委)政府是本行政区域内农牧区垃圾治理工作的责任主体,制定本辖区垃圾治理设施建设规划和实施方案,与推进高原美丽乡村建设活动一并实施,统筹安排、整合资源、整体推进农牧区垃圾治理工作。各县(市、区、行委)每年可选择3—5个乡镇、5—10个村庄作为垃圾治理整体推进示范试点,通过典型引导,有效推进农牧区垃圾治理工作。省直各相关部门要按照《青海省开展农牧区生活垃圾专项治理工作指导意见》及本方案分工要求,认真做好农牧区垃圾处理的各项工作。

(三)实行责任追究。各市(州)政府要建立督查评比、考核通报、约谈诫勉机制,将各县(市、区、行委)开展农牧区垃圾治理工作成效与高原美丽乡村建设一并作为考核各级领导班子、领导干部工作实绩和工作能力水平的重要内容,将考核结果纳入县(市、区、行委)责任目标综合考核评价范围。建立健全工作督查制度,省直相关部门要开展定期与不定期明查暗访,实行媒体公开曝光;市(州)政府要对行动迟缓、工作不力的县(市、区、行委)进行约谈,并追究有关人员责任。

附件:青海省农牧区垃圾专项治理工作省、部级考核验收时间安排表